Café Gourmand composé d'un assortiment de toutes les littératures, généreusement saupoudré de coups de coeur et pimenté d'un grain de folie...

mardi 1 octobre 2019

"Rêves de garçons" de Laura Kasischke (Livre de Poche)

Laura Kasischke est née en 1961 dans l'Etat du Michigan. Elle est l'auteure de "Rêves de garçons", "La couronne verte", "A moi pour toujours" qui a reçu le Prix Lucioles des lecteurs en 2008, "A Suspicious River" et "La vie devant ses yeux", tous deux adaptés au cinéma, ou encore "Esprit d'hiver", finaliste des Prix Femina et Médicis étrangers en 2013, et lauréat du Grand Prix des lectrices de Elle. Laura Kasischke publie également des poèmes dans de nombreuses revues et pour lesquels elle a notamment remporté le Hopwood Awards et la bourse MacDowell. Elle enseigne l'art du roman à Ann Arbor et vit toujours dans le Michigan.

L'histoire :

Elles sont belles, populaires, insouciantes, et parfois cruelles comme peuvent l'être les adolescentes. Elles ont dix-sept ans et comme chaque été, Kristy et Desiree, inséparables depuis la Maternelle, participent au camp de Pine Ridge, dans la forêt de Blanc Coeur (Dakota du Sud), qui réunit pendant une semaine les pom-pom-girls de différentes écoles.

Les deux amies d'enfance font la connaissance d'une autre Kristi (avec un i) qui ne cesse de se plaindre du réveil au coucher. Lorsque ce matin-là, la coach impose encore une séance d'abdominaux, la coupe est pleine ! Kristi propose à ses deux compagnes de galère de filer en douce à bord du très sexy cabriolet rouge de Kristy. Desiree ne refuserait pas une baignade au lac des Amants. Kristy se laisse convaincre. Capote baissée, radio allumée, le bolide fonce sur la route bordée de pins blancs.

En chemin, les filles s'arrêtent à une station-service pour faire le plein de carburant et de chocolat. La Mustang écarlate ne passe pas inaperçue. Ses jolies passagères non plus. Lorsque les trois cheerleaders repartent, elles sont suivies par deux garçons, guère plus âgés qu'elles, dans un break rouillé...

Mon avis :

De nombreux allers et retours dans ses souvenirs d'enfance émaillent le récit de la jeune narratrice. Aucun questionnement d'adolescence n'est éludé. Bien que située aux Etats-Unis dans les années 1970, l'histoire est universelle. Mais Laura Kasischke y ajoute du mystère, de la psychologie, beaucoup de délicatesse et ne se place jamais en moralisatrice. La fin est étonnante et invite à la réflexion.

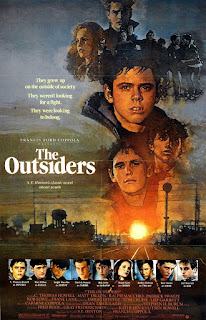

"Outsiders" de Susan E. Hinton (Livre de Poche)

Susan Eloise Hinton est née en 1950 à Tulsa (Oklahoma). A l'âge de seize ans, révoltée par les injustices sociales dont elle est le témoin au lycée, elle écrit "The Outsiders". Publié l'année suivante, en 1967, ce roman se vend à plus de deux millions d'exemplaires aux Etats-Unis. Il sera adapté à l'écran en 1983 par Francis Ford Coppola, avec Matt Dillon dans le rôle principal. Les droits d'auteur de "The Outsiders" permettent à Susan E. Hinton de s'inscrire à l'université. Diplômée en sciences de l'éducation, elle continue à écrire des romans, qui connaissent tous un grand succès : "Tex", "That Was Then, This Is Now", "Rumble Fish"... Son oeuvre a été couronnée par de nombreux prix.

L'histoire :

Depuis le décès accidentel de leurs parents, Darry Curtis, vingt ans, est responsable de ses frères, Soda, dix-sept ans, et Ponyboy, quatorze ans. En 1966, la jeunesse de Tulsa, Oklahoma, est divisée en deux bandes rivales : les Greasers et les Socs. Parce qu'ils vivent dans un quartier pauvre à l'est de la ville, les frères Curtis sont des Greasers. Ils n'ont rien choisi. La malchance a décidé pour eux et ils ne misent pas grand-chose sur leur avenir. Pourtant, ils ne sont pas idiots, ils ne sont pas fainéants, ils sont beaux garçons, et ils n'aiment pas la bagarre. Mais face aux agressions des Socs, les gosses nantis des quartiers ouest, il faut bien se défendre, au risque que cela tourne mal un jour...

Mon avis :

Portrait d'une génération désenchantée dans l'Amérique des années 1960. Portraits d'adolescents en quête (intemporelle) du regard des autres, de l'approbation des autres ; appartenir à un groupe, s'y fondre, en respecter les codes, marquer sa différence sans être trop singulier. Les deux clans décrits dans ce récit, essentiellement masculins et construits sur une fracture sociale, rivalisent de vantardise, de défis, de violence. Mais pour chacun, des valeurs indéfectibles : la loyauté, la fraternité, l'amitié.

Un roman mélancolique, d'autant plus émouvant si l'on se souvient qu'il a été écrit par une jeune auteure de seize ans, et des personnages profondément attachants que l'on quitte à regret !

"The Outsiders"

Film de Francis Ford Coppola (1983)

Film de Francis Ford Coppola (1983)

Avec C. Thomas Howell, Matt Dillon, Ralph Macchio,

Patrick Swayze, Rob Lowe, Diane Lane,

Emilio Estevez, Tom Cruise

"Ce qu'ils disent ou rien" d'Annie Ernaux (Folio)

Annie Ernaux est une femme de lettres française, née en 1940 à Lillebonne, en Normandie. Agrégée en 1971, professeure de lettres modernes, de son premier roman, "Les armoires vides" (1974), à "La honte" (1997), en passant par "Ce qu'ils disent ou rien" (1977), "La femme gelée" (1981), "La place" (Prix Renaudot 1984), "Une femme" (1988) et "L'événement" (2000), elle décrit, sans déploration mais avec une précision chirurgicale, la banalité d'une expérience commune : au fond du café-épicerie de ses parents, une adolescente échappe, avec une culpabilité douloureuse, aux déterminismes familiaux en accédant à la culture littéraire grâce à l'école. Sa langue explore et superpose les différents registres de l'oralité, populaire et distinguée. Dans ses derniers textes ("Passion simple", 1992 ; "Se perdre", 2001), Annie Ernaux se fait la diariste de plus en plus minimaliste et impudique de son expérience amoureuse, dans des "récits-vrais" sans concession, au style épuré et au plus près des émotions et des sensations.

Son roman "Les Années", publié en 2008 chez Gallimard et récompensé par de nombreux prix, chef-d'oeuvre dans lequel Annie Ernaux mêle subtilement souvenirs personnels et mémoire collective, a été finaliste du prestigieux Man Booker International Prize en 2019.

L'histoire :

Au milieu des années 1950, en Normandie, Anne a seize ans. Elle vient de passer avec succès le BEPC. S'en suivent les deux mois de vacances d'été... Et un terrible ennui... "L'Etranger" d'Albert Camus, qu'elle dévore, ne comble pas ses attentes. Un fossé culturel commence à se creuser entre elle et ses parents. Incompréhensions et disputes deviennent le lot quotidien. De plus, la famille, de condition modeste, ne part pas en voyage, contrairement à Céline, l'amie d'Anne. Restée seule, la jeune fille se rapproche d'une autre camarade, Gabrielle, avec qui elle sympathise et fait la rencontre d'un groupe de garçons, moniteurs d'une colonie de vacances. Premières sorties, premières expériences, premier flirt, première relation sexuelle... et cruelles déceptions. Rien n'est comme Anne l'imaginait. Rien n'est ce que qu'ils en disent tous, les copines, les livres, les films, les magazines féminins de sa mère... Est-ce donc cela devenir adulte ?

Mon avis :

J'avoue avoir été décontenancée et surprise par le style décousu et la construction faussement aléatoire du récit. Annie Ernaux a choisi d'utiliser la langue orale, familière, régionale parfois, et peu de ponctuations. Ce qui ajoute au trouble, mais qui exprime très bien le bouillonnement et l'état de confusion physique et émotionnel dans lequel se trouve une adolescente en pleine transition entre l'enfance et l'âge adulte.

Sans doute l'un des romans les plus sensibles, les plus vrais et les plus beaux sur l'adolescence et ses bouleversements considérables.

"L'ami retrouvé" de Fred Uhlman (Folio)

Fred Uhlman est un écrivain et peintre britannique d'origine allemande, né en 1901 à Stuttgart.

Une vie aventureuse...

Au cours des premiers mois de l'avènement d'Hitler, Fred Uhlman, alors avocat, quitta son pays et échappa ainsi au sort que subirent nombre de Juifs. Tous sa famille compta parmi les victimes. Il s'installa à Paris, où il rencontra maints artistes célèbres. Ses amis Paul Elsas et Paul Westheim découvrirent son talent pour la peinture, et André Lhote écrivit bientôt qu'une carrière de peintre l'attendait.

Il lui fallait cependant trouver des moyens d'existence et il se livra à des occupations diverses : création d'un cinéma pour les enfants, journalisme, vente de tableaux, commerce de poissons tropicaux. Puis il décida de partir pour l'Espagne, où le coût de la vie était moindre. Son séjour à Tossa del Mar, siège de toute une colonie de peintres et d'expatriés, coïncida avec les premières manifestations de la guerre civile. Tous les Anglais se trouvant en Espagne devaient rentrer chez eux, mais Uhlman eut le temps d'y rencontrer sa future épouse, Diana, fille de Sir Henry Page Croft, membre du Parlement.

Rien n'avait préparé Uhlman à vivre en Angleterre, dont il ne connaissait ni la langue, ni la culture, ni les coutumes, mais il eut tôt fait de les assimiler. Le foyer des Uhlman devint un centre pour les réfugiés intellectuels, le quartier général pour l'aide à la gauche espagnole et la source d'activités anti-nazies (au début de la guerre, il est convoqué à Cambridge pour discuter de l'opportunité d'assassiner immédiatement Hitler). Mais quelques mois plus tard, alors que sa femme attendait leur premier enfant, Fred Uhlman fut arrêté comme adversaire étranger et envoyé à l'Ile de Man avec un étrange assemblage de professeurs, d'artistes et de politiciens. Les internés passaient leur temps à peindre ou à écouter des conférences, et, parmi eux, Uhlman conserva son sens de l'humour.

Libéré, naturalisé Britannique, il continua de peindre et exposa bientôt en compagnie d'Epstein, Henry Moore et Matthew Smith. En tant que peintre, il avait réussi. De plus, il était devenu un Anglais accompli. "La vie, écrit-il, peut ici manquer d'intensité, mais si la tolérance, la bonté, la maturité politique et l'équité sont la pierre de touche de la civilisation, la Grande-Bretagne est la nation la plus civilisée du monde."

Quant à son style - chose extraordinaire pour un homme dont la langue maternelle est l'allemand - il écrit l'anglais avec une élégance et une simplicité merveilleuse. Son autobiographie romancée, "L'ami retrouvé", a été publiée en 1971.

Fred Uhlman est décédé à Londres en 1985. Le roman "La lettre de Conrad", suite de "L'ami retrouvé", est paru la même année, à titre posthume, comme le souhaitait l'auteur.

*

L'histoire :

Hans a seize ans en 1932. Il fréquente le Karl Alexander Gymnasium à Stuttgart, le lycée le plus renommé du Wurtemberg. Un matin, un nouveau est présenté à la classe. Il s'agit de Conrad Graf von Hohenfels. Ce jeune comte, issu d'une ancienne et illustre famille allemande, provoque l'émoi et la fascination au sein des élèves et des enseignants.

Hans, fils d'un médecin juif, petit-fils et arrière-petit-fils d'un rabbin, décide que Conrad sera son ami. Il redouble d'imagination pour s'approcher de lui. Et il y parvient. Les deux jeunes gens, qu'au départ tout opposait, deviennent inséparables. Hitler n'est qu'une ombre qui plane au-dessus de leur tête. Ils sont inconscients du Mal qui les menace. A leur âge, ils ont d'autres préoccupations existentielles...

"Entre seize et dix-huit ans, les jeunes gens allient parfois une naïve innocence et une radieuse pureté de corps et d'espoir à un besoin passionné d'abnégation absolue et désintéressée."

Mon avis :

Un roman admirable... Une écriture magnifique d'une grande poésie, reflet de la beauté et de la grandeur de la littérature, de la culture et des arts germaniques et européens...Un Classique à partager autour de nous, de la même manière que "Inconnu à cette adresse" de Kressmann Taylor...

mercredi 4 septembre 2019

"Le pouvoir du chien" de Thomas Savage (Gallmeister)

Thomas Savage est un romancier américain né à Salt Lake City en 1915 et décédé en 2003. Il passe une partie de son enfance dans un ranch du Montana, qu'il quitte à vingt-deux ans pour le Maine où il publie le premier de ses treize romans. Trois ont été traduits en français. Il connaît un grand succès, tardif malgré de nombreuses récompenses prestigieuses, avec "Le pouvoir du chien" en 1967, traduit en français seulement en 2002. Il fut l'époux de la romancière Elizabeth Savage, mère de ses trois enfants.

Les ranchs de l'ouest américain et les Montagnes Rocheuses fournissent le décor de la plupart de ses romans où l'auteur dépeint des familles animées par la force et la passion des sentiments non-dits. Thomas Savage décrit également le cheminement des Etats-Unis vers la modernité : depuis le far-west, la Ruée vers l'or et l'expropriation des Indiens jusqu'à la Grande Guerre et la récession de 1929, en passant par l'arrivée du train, de l'automobile, de la publicité ou encore de la radio.

"Le pouvoir du chien" est en cours d'adaptation cinématographique. Attendu pour 2021, le film sera réalisé par Jane Campion, avec Benedict Cumberbatch ("Imitation Game", "Dr Strange", "Sherlock") et Elisabeth Moss ("Top of the Lake", "La Servante écarlate", "Mad Men").

L'histoire :

Montana, 1924

Les frères Burbank, Phil l'arrogant et George le taiseux, tous deux proches de la quarantaine, sont les riches propriétaires de l'un des ranchs les plus importants de la région. Ils emploient une dizaine d'hommes. Comme chaque automne depuis vingt-cinq ans, ils convoient un millier de têtes de bétail sur quarante kilomètres vers les parcs à bestiaux de la petite ville de Beech.

Lorsque le jeune docteur Johnny Gordon s'installa à Beech, il était pleinement confiant de sa réussite professionnelle et personnelle. Mais les choses ne se passèrent pas ainsi. S'il n'y avait eu cet hôtel-restaurant, retapé avec sa femme Rose, ses maigres revenus de médecin n'auraient pas suffi à nourrir sa famille. Parce qu'ils accueillaient chez eux des âmes peu fréquentables dans le besoin, et parce que leur fils unique, Peter, était différent des autres enfants, les Gordon devinrent la risée du coin. Ce fut au-delà du supportable pour Johnny. Un soir, Peter découvrit son père pendu dans une des chambres de la pension.

Aux lendemains de la Grande Guerre, l'établissement, renommé le Red Mill, a acquis une belle réputation. Rose est à présent respectée de tous pour le courage dont elle a fait preuve après le suicide de son mari, admirée d'avoir su faire fructifier une affaire tout en élevant seule un enfant particulier. Peter est étudiant en médecine. Supérieurement intelligent, et asocial comme il le fut dans l'enfance, il aide néanmoins sa mère à l'auberge. Aujourd'hui, ils ont tout préparé pour accueillir le groupe des frères Burbank...

Mon avis :

On retrouve, dans cette histoire magnifique, tous les thèmes chers à Thomas Savage. Mais celui qui domine ici est la masculinité. L'écriture, belle, pudique, intelligente et profonde, ajoute une redoutable intensité à cette relation compliquée, virile, entre deux frères aux caractères opposés. Puisque les sentiments sont la faiblesse des femmes, dit-on, les frères ne s'avoueront qu'ils s'aiment que dans la souffrance.

Un roman poignant et remarquable !

"Montana 1948" de Larry Watson (Gallmeister)

Larry Watson est né en 1947 à Rugby, dans le Dakota du Nord. Petit-fils et fils de shérif, il rompt la tradition familiale et se lance dans l'écriture. Auteur de plusieurs romans et recueils de nouvelles traduits en une dizaine de langues, il a été récompensé par de nombreux prix littéraires. "Montana 1948" a, dès sa parution aux Etats-Unis en 1993, été reconnu comme un nouveau classique américain. Larry Watson vit à Milwaukee et enseigne la littérature à l'Université du Wisconsin.

L'histoire :

Bentrock, Montana - Août 1948

David Hayden, petit-fils et fils de shérif, a douze ans lorsque, cet été-là, Marie Little Soldier, la servante indienne chargée de veiller sur lui, tombe malade. Malgré le refus catégorique de la jeune fille, Gail Hayden, la maîtresse de maison, dans la crainte d'une contagion, insiste pour appeler le Docteur Frank Hayden, l'oncle de David. Alitée et affaiblie, Marie n'accepte de se faire ausculter qu'en présence de Gail. A la fin de l'examen médical, Madame Hayden paraît troublée et en colère. Marie vient de lui confier que le Docteur Hayden est accusé par de nombreuses jeunes Indiennes d'agressions sexuelles, et c'est pour cette raison qu'elle ne voulait pas être seule avec lui. Gail, dont la confiance en sa domestique est totale, prend ses propos très au sérieux...

Mon avis :

Un homme se souvient de son enfance dans le Montana. Témoin d'une tragédie qui va diviser et briser ceux qu'il aime le plus, témoin du cas de conscience douloureux (celui de devoir choisir entre la justice et la famille) qui va déchirer ses proches, l'enfant qu'il était alors raconte. Récit d'une beauté bouleversante, ce livre est à partager largement !

"Montana 1948" de Larry Watson a été adapté en bande dessinée par le scénariste et dessinateur Nicolas Pitz. L'album est paru aux Editions Sarbacane en 2017.

"West" de Carys Davies (Seuil)

Carys Davies est née au Pays de Galles. Elle a grandi dans les Midlands et vit aujourd'hui à Edimbourg, mais elle a passé dix ans aux Etats-Unis. Elle est l'auteure de deux recueils de nouvelles qui lui ont valu d'être récompensée par le Frank O'Connor Award en 2015. "West" est son premier roman.

L'histoire :

Des ossements gigantesques ont été découverts dans le Kentucky. Depuis que John Cyrus Bellman a lu cet article dans le journal, le rêve est devenu obsession. Il en est certain, ces restes appartiennent à des créatures bien réelles, vivant dans des terres encore inconnues de l'Ouest, et lui, le modeste éleveur de mules de Pennsylvanie, le prouvera.

Nombreux sont ceux de son entourage à penser que la mort de sa femme est la cause de la folie de Cy. Un matin, le veuf confie Bess, sa fille de dix ans, aux bons soins de sa soeur Julie, une femme sèche, froide, consternée par l'attitude de son frère.

Cy les quitte. Il part. Seul, à cheval, à peine préparé, de maigres bagages, un simple croquis en guise de carte, il prend la route pour un voyage de quelques milliers de kilomètres à travers des paysages inhospitaliers, à la rencontre de peuples peut-être hostiles et d'animaux sans doute dangereux. Un an, ou deux probablement. Une aventure de tous les dangers. Mais, porté par sa foi, ou par son inconscience, John Cyrus Bellman n'a pas peur...

Mon avis :

Le conte vif, grisant, teinté de fantastique, esquissé dans les premières pages, se transforme rapidement en fable sombre et cruelle. Les destins du père et de la fille se superposent, se cherchent, puis se rejoignent. Le lien entre eux est un jeune Indien au nom improbable de Vieille Femme de Loin, sorte d'esprit bienfaisant tout droit sorti d'une légende indienne.

Etonnant, oxygénant, poétique, et très belle surprise !

"Une assemblée de chacals" de S. Craig Zahler (Gallmeister)

S. Craig Zahler est né en 1973 à Miami, en Floride, et vit aujourd'hui à New York. Romancier et scénariste, il est également batteur et parolier d'un groupe de heavy metal. En 2015, il réalise son premier long-métrage, "Bone Tomahawk", avec Kurt Russel.

L'histoire :

1888

Trois hommes, les frères Danford en Virginie et "Dicky"Sterling à New York, sont conviés dans le Montana au mariage de leur ancien complice, James Lingham, avec Beatrice Jeffries, la fille d'un shérif respecté. Rangés des braquages et de la criminalité depuis leur jeunesse, les quatre quadragénaires avaient choisi de ne plus se revoir. Cette invitation inattendue ressemble, au mieux, à un avertissement, au pire, à un piège. Equipés de leurs armes d'antan déterrées pour l'occasion, Oswell, Godfrey et Dicky grimpent dans le train pour un voyage de quatre jours en direction du Montana où le passé les rappelle...

Mon avis :

Pur western qui sent la poussière, la sueur, le sang, l'alcool, la testostérone et le désespoir. Ce roman est singulier, glaçant, dérangeant, et il interroge sur la rédemption.

lundi 19 août 2019

Georges Simenon : biographie

Ecrivain belge de langue française (Liège, 13 février 1903 - Lausanne, 4 septembre 1989), Georges Simenon rénova le genre du roman policier par son sens de l'analyse psychologique et par la restitution à la fois réaliste et poétique de l'atmosphère d'une ville ou d'un milieu social. Il est le créateur du personnage du commissaire Maigret, et qui lui valut une renommée internationale.

L'auteur de romans populaires

Ayant débuté à 16 ans comme journaliste à La Gazette de Liège (il y tient la rubrique des faits divers mais y donne déjà des contes, souvent érotiques), Georges Simenon quitte la Belgique en 1922 pour s'établir en France, à Paris d'abord, puis plus tard en province. Il parcourra l'Europe et l'Afrique, d'où il rapportera des reportages pour la grande presse. De 1945 à 1955, il vivra en Amérique (Canada, Etats-Unis). De retour en Europe, il se fixera définitivement en Suisse romande : à Echandens, à Epalinges, puis à Lausanne (1957).

Après un premier roman de moeurs locales publié à Liège, "Au pont des Arches" (1921), Simenon se consacre, à Paris, à une abondante production paralittéraire qui lui permet de gagner sa vie : il écrit environ un millier de contes légers destinés à des publications galantes ou humoristiques et quelque 200 romans pour collections à bon marché, le tout sous 17 pseudonymes. Le plus connu, Georges Sim, l'impose dès 1928 dans le genre policier en même temps que dans les faveurs d'un large public.

Le père du commissaire Maigret

En 1932, Simenon commence à publier sous son nom une série de romans policiers dont la dimension humaine et la pénétration psychologique renouvellent le genre, tout en lui conférant une plus grande valeur littéraire. Il y met en scène le personnage du commissaire Maigret, qui reviendra dans 103 enquêtes, réparties en 75 romans et 28 nouvelles. Il publie, en outre, des romans d'aventures et de moeurs, où il recrée d'une manière intensément vivante l'atmosphère d'une ville ou d'un milieu social. Parmi ses ouvrages - dont plusieurs seront adaptés aussi bien au cinéma qu'à la télévision, et traduits dans de nombreuses langues -, citons notamment "Le chien jaune" (1931), "Les fiançailles de M. Hire" (1933), "L'homme de Londres" (1934), "Maigret" (1934), "Le Testament Donadieu" (1937), "Le bourgmestre de Furnes" (1939), "Les inconnus dans la maison" (1940), "La veuve Couderc" (1942), "Pedigree" (1948), "La mort de Belle" (1952), "Maigret et le clochard" (1963) et "Maigret et le marchand de vin" (1970). Cette production considérable sera réunie dans les 72 volumes des Oeuvres complètes parus aux éditions Rencontres, à Lausanne, de 1967 à 1973.

En 1932, Simenon commence à publier sous son nom une série de romans policiers dont la dimension humaine et la pénétration psychologique renouvellent le genre, tout en lui conférant une plus grande valeur littéraire. Il y met en scène le personnage du commissaire Maigret, qui reviendra dans 103 enquêtes, réparties en 75 romans et 28 nouvelles. Il publie, en outre, des romans d'aventures et de moeurs, où il recrée d'une manière intensément vivante l'atmosphère d'une ville ou d'un milieu social. Parmi ses ouvrages - dont plusieurs seront adaptés aussi bien au cinéma qu'à la télévision, et traduits dans de nombreuses langues -, citons notamment "Le chien jaune" (1931), "Les fiançailles de M. Hire" (1933), "L'homme de Londres" (1934), "Maigret" (1934), "Le Testament Donadieu" (1937), "Le bourgmestre de Furnes" (1939), "Les inconnus dans la maison" (1940), "La veuve Couderc" (1942), "Pedigree" (1948), "La mort de Belle" (1952), "Maigret et le clochard" (1963) et "Maigret et le marchand de vin" (1970). Cette production considérable sera réunie dans les 72 volumes des Oeuvres complètes parus aux éditions Rencontres, à Lausanne, de 1967 à 1973.

Après 1972, Simenon entame la "dictée" de ses souvenirs et réflexions, qu'il enregistre au magnétophone ; la matière fera l'objet de 21 volumes publiés de 1975 à 1981. Enfin, prenant définitivement ses distances avec son "métier" de romancier, il compose plusieurs récits autobiographiques : "Quand j'étais vieux" (1972), "Lettre à ma mère" (1974), "Tant que je suis vivant" (1978), ainsi que "Mémoires intimes" (1981) et "Livre de Marie-Jo" (1981), adressés à sa fille défunte, révèlent un écrivain ému et émouvant. Quatorze ans après sa mort, preuve de sa légitimité croissante dans le monde des lettres, le romancier à succès fera sont entrée dans la Bibliothèque de la Pléiade (2003).

L'explorateur de l'âme humaine

Simenon, dans de multiples interviews, s'est souvent expliqué tant sur son puissant instinct créateur (qui lui permet d'écrire un roman en quelques jours : 8 chapitres en 8 jours le plus souvent) que sur ses sources d'inspiration. Celles-ci sont issues du besoin viscéral d'atteindre "l'homme nu", sans égard pour sa condition sociale, et de découvrir la faille secrète qui l'oblige à "aller jusqu'au bout de lui-même". Dans chaque livre, le début de l'histoire contient en germe les développements qui constitueront la trame du récit. Cet élément initial et déterminant est souvent une mort violente, parfois un acte inattendu, en tout cas un événement qui vient rompre le quotidien de l'existence.

Simenon, dans de multiples interviews, s'est souvent expliqué tant sur son puissant instinct créateur (qui lui permet d'écrire un roman en quelques jours : 8 chapitres en 8 jours le plus souvent) que sur ses sources d'inspiration. Celles-ci sont issues du besoin viscéral d'atteindre "l'homme nu", sans égard pour sa condition sociale, et de découvrir la faille secrète qui l'oblige à "aller jusqu'au bout de lui-même". Dans chaque livre, le début de l'histoire contient en germe les développements qui constitueront la trame du récit. Cet élément initial et déterminant est souvent une mort violente, parfois un acte inattendu, en tout cas un événement qui vient rompre le quotidien de l'existence.

Qu'ils appartiennent à la série des "non-Maigret" ou à celle des "Maigret", les romans de Simenon tendent à l'homogénéité en raison de l'unité de la démarche de l'auteur, laquelle consiste à approfondir la connaissance de l'homme en explorant la part d'inconnu inhérente à ce dernier. Dépouillée de l'accessoire, du pittoresque régional ou exotique, l'humanité que peint l'écrivain n'a d'égale que son universalité. Ainsi, malgré les intrigues foisonnantes dans lesquelles évoluent ses personnages, Simenon reste toujours fidèle à une peinture de l'homme saisi dans ses motivations essentielles.

"Le Pendu de Saint-Pholien" de Georges Simenon (Livre de Poche)

Le 20 février 1931, l'écrivain belge Georges Simenon convie le Tout-Paris à un "Bal anthropométrique" au cabaret de La Boule Blanche, à Montparnasse. Il célèbre la parution chez Fayard, enfin sous son véritable nom, des deux premières enquêtes du commissaire Jules Maigret, "Monsieur Gallet, décédé" et "Le Pendu du Saint-Pholien". Invités par un carton reproduisant la fiche anthropométrique du bandit Jules Bonnot, les convives, costumés et déguisés, se voient obligés de donner leurs empreintes digitales à l'entrée.

"Le Pendu de Saint-Pholien" a été adapté deux fois :

- "The Children's Party", téléfilm britannique de Gerard Glaister, avec Rupert Davies, en 1961

- "Maigret et le pendu de Saint-Pholien", téléfilm français d'Yves Allégret, avec Jean Richard, en 1981

L'histoire :

Le commissaire Maigret est en mission à Bruxelles. Ce matin-là, dans un café, une scène l'intrigue. Un jeune homme d'une trentaine d'années, sale et négligé, est en train de manipuler, sans grande discrétion, une liasse de billets. Soupçonneux, le policier français décide de suivre l'individu. La filature le mène jusqu'à Brême, en Allemagne, dans un misérable hôtel où le vagabond se donne soudain la mort, laissant l'enquêteur parisien sans réponses à ses nombreuses questions...

Le commissaire Maigret est en mission à Bruxelles. Ce matin-là, dans un café, une scène l'intrigue. Un jeune homme d'une trentaine d'années, sale et négligé, est en train de manipuler, sans grande discrétion, une liasse de billets. Soupçonneux, le policier français décide de suivre l'individu. La filature le mène jusqu'à Brême, en Allemagne, dans un misérable hôtel où le vagabond se donne soudain la mort, laissant l'enquêteur parisien sans réponses à ses nombreuses questions...

Mon avis :

Cette nouvelle affaire met le commissaire Maigret face à son humanité et à ses faiblesses. Seul au milieu d'ombres silencieuses qui s'agitent autour de lui, il doit affronter un profond sentiment de culpabilité d'avoir ainsi suspecté un homme sur de simples apparences, sans aucun élément concret, et d'être en cela involontairement responsable de son suicide. Les personnages évoluent dans une atmosphère grise, brumeuse, insaisissable. Teinté de romantisme, ce roman est sombre, troublant, intime, et remarquable !

"La Nuit du carrefour" de Georges Simenon (Livre de Poche)

Ce roman, publié en 1931 chez Fayard, a été adapté plusieurs fois :

- "La Nuit du carrefour", film de Jean Renoir, avec Pierre Renoir, en 1932

- "La Nuit du carrefour", téléfilm québécois de Jean Faucher, avec Henri Norbert, en 1956

- "The Crooked Castle", téléfilm britannique d'Andrew Osborn, avec Rupert Davies, en 1962

- "La Nuit du carrefour", téléfilm français de François Villiers, avec Jean Richard, en 1969

- "La Nuit du carrefour", téléfilm français de Stéphane Bertin, avec Jean Richard (seconde version en couleurs), en 1984

- "Maigret et la nuit du carrefour", téléfilm franco-belgo-suisse d'Alain Tasma, avec Bruno Cremer, en 1992

- "Maigret : Night at the Crossroads", téléfilm britannique de Sarah Harding, avec Rowan Atkinson, en 2017

L'histoire :

Après dix-sept heures d'interrogatoire au Quai des Orfèvres à Paris, et pas le moindre aveu, le commissaire Maigret se voit contraint de libérer son suspect, Carl Andersen. Une bien étrange affaire que celle-ci !

Après dix-sept heures d'interrogatoire au Quai des Orfèvres à Paris, et pas le moindre aveu, le commissaire Maigret se voit contraint de libérer son suspect, Carl Andersen. Une bien étrange affaire que celle-ci !

En région parisienne, à quelques kilomètres d'Arpajon, perdu au milieu des champs, se trouve le "Carrefour des Trois Veuves", un lieu-dit pas si isolé puisque traversé par la route nationale qui relie Paris aux grandes villes de province comme Chartres, Orléans, Le Mans...

A ce carrefour se font face trois bâtisses : le pavillon de Monsieur et Madame Michonnet, la maison de maître louée par Carl Andersen et sa soeur Else, et le garage de Monsieur Oscar et sa femme.

La veille au matin, le site fut le théâtre d'une mystérieuse représentation. La vieille automobile des Andersen fut découverte dans le garage des Michonnet, et le véhicule flambant neuf des Michonnet dans le garage des Andersen avec, à la place du conducteur, le cadavre d'un certain Isaac Goldberg, diamantaire à Anvers.

Maigret et le brigadier Lucas arrivent au fameux "Carrefour des Trois Veuves"...

Mon avis :

Nostalgie d'une France qui n'existe plus. Personnages fourbes et inquiétants. Huis-clos malsain et tendu. Un roman noir impeccable, digne des grands maîtres américains du genre !

"Le haut mal" de Georges Simenon (Livre de Poche)

"Roman dur" publié en 1933 chez Fayard.

L'histoire :

Depuis trois jours, on bat le blé au Pré-aux-Boeufs. Les femmes préparent le dernier repas qui réunira, ce soir, les vingt-cinq hommes qui ont aidé à la tâche, parmi lesquels des individus peu recommandables, paresseux, ivrognes et bagarreurs, face à un patron pitoyable et sans envergure.

Lorsque Gilberte Pontreau et Jean Nalliers se sont mariés, le père de Jean leur a offert la propriété du Pré-aux-Boeufs, au bord de la mer, près de La Rochelle, en Charente-Maritime. Les jeunes époux sont devenus du jour au lendemain cultivateurs à leur compte.

La belle-famille a découvert, hélas trop tard, les crises d'épilepsie de Jean. Sa santé fragile ne convient pas à la vie paysanne. Il tient bon mais la charge est lourde pour Gilberte. Ce matin, une vache est morte par manque de soins. Le couple s'en rejette la faute. Madame Pontreau, la belle-mère, et la femme de ménage y mettent aussi leur grain de sel.

Puis, une nouvelle altercation entre son gendre et un ouvrier éclate. Madame Pontreau décide d'intervenir...

Mon avis :

Le haut mal est l'ancien nom donné à l'épilepsie. Au Moyen Age, on l'appelait mal de Saint-Jean. Dans l'Antiquité, on crachait sur la tunique des "possédés" pour éloigner le démon. C'est aussi l'ultime humiliation que va subir Geneviève, la benjamine des soeurs Pontreau. Car l'épilepsie est l'élément central autour duquel le roman est construit. Au sens propre pour Jean, le défunt, souffrant réellement de cette pathologie. Au sens métaphorique pour tous les autres personnages, aux attitudes étrangement semblables aux symptômes de la maladie.

Chef-d'oeuvre de Simenon, maître-horloger dans l'analyse du comportement humain et dans l'art d'en créer d'extraordinaires pépites littéraires !

"L'Ane Rouge" de Georges Simenon (Livre de Poche)

"Roman dur" publié en 1933 chez Fayard.

L'histoire :

Jean Cholet, jeune homme de dix-neuf ans vivant encore chez ses parents, se réveille péniblement de sa première nuit d'ivresse. Journaliste à La Gazette de Nantes, les souvenirs lui reviennent par bribes.

La veille, il couvrait le congrès de la chaussure. Il se revoit assister au banquet qui a suivi à l'Hôtel de l'Europe où un collègue lui conseille un mélange de bordeaux blanc - bourgogne rouge. Il se fâche lorsque les autres refusent de boire ce même breuvage et part avant les discours. Il arrive au théâtre du Trianon. Un air d'opérette, les danseuses dans les coulisses, et le directeur Speelman, un ami avec qui il continue de boire... Puis il se souvient que vers 23 heures il revient au journal, portant sur le dos un imperméable jaune qui ne lui appartient pas, vomit partout et insulte copieusement le patron, Monsieur Dehourceau.

Comme il s'y attendait, ce matin, il est convoqué au bureau de Dehourceau. Ce dernier passe sur cette erreur de jeunesse mais lui promet le renvoi au prochain écart de conduite.

Cholet est inquiet. Le puzzle n'est pas encore entièrement reconstitué. Au commissariat, aucun homicide n'est signalé. En revenant sur ses pas de la nuit, au Trianon il apprend que la tournée du spectacle de Speelman est terminée. La troupe est partie tôt dans la matinée.

C'est alors qu'un peu plus loin, une enseigne lumineuse attire l'oeil du jeune homme : L'Ane Rouge. "La banquette rouge, Speelman, la liqueur bue avec des pailles, c'était là !"...

Mon avis :

Etouffé par l'éducation rigide de ses parents, un jeune homme, inconsciemment à la recherche d'une figure paternelle, se perd dans ses mensonges et dans l'alcool. Nantes, ville portuaire et patchwork social et culturel, est le décor de cette déchéance. Il suffit de choisir le mauvais quai pour qu'une vie change de cap. Une histoire simple, en somme. Mais il faut le talent d'un Simenon pour la sublimer et révéler tout son potentiel dramatique et humain.

lundi 15 juillet 2019

"Les Rois maudits" (L'Intégrale) de Maurice Druon (Plon)

Maurice Druon (Paris, 1918 - Paris, 2009) est un écrivain et homme politique français. Engagé pour la liberté, jeune officier de cavalerie, il participe au combat des cadets de Saumur contre la Wehrmacht en juin 1940. Il s'engage ensuite dans la Résistance et rejoint Londres en janvier 1943. Attaché au programme "Honneur et Patrie" de la BBC, il écrit alors avec son oncle, l'écrivain Joseph Kessel, les paroles du Chant des Partisans, que met en musique Anna Marly.

Elu à l'Académie française en 1966, ministre des Affaires culturelles sous la présidence de Georges Pompidou (1973-1974), il soulève contre lui les tenants d'un théâtre moderne, après avoir menacé de fermer les théâtres subversifs. Il est aussi un farouche adversaire de la féminisation de la langue française et de l'Académie (où il s'oppose, en vain, à l'entrée de Marguerite Yourcenar).

Entre ces deux périodes, Maurice Druon se rend célèbre en tant que romancier avec une fresque "noire" de la bourgeoisie d'affaires, "La fin des hommes", en trois tomes : "Les grandes familles", Prix Goncourt 1948 ; "La chute des corps", 1950 ; "Rendez-vous aux enfers", 1951. Il écrit aussi d'autres oeuvres, comme "Tistou les pouces verts" (1957), un conte pour enfants, des pièces de théâtre et des essais.

Mais on retient surtout le succès des "Rois maudits", suite romanesque historique écrite à plusieurs mains, entre 1955 et 1977, basée sur la légende inventée par le chroniqueur italien Paolo Emilio (vers 1455-1529) selon laquelle le dernier grand-maître de l'Ordre du Temple, Jacques de Molay, sur le bûcher, aurait lancé une malédiction à l'encontre du roi de France Philippe IV le Bel, du pape Clément V, de Guillaume de Nogaret, et de leurs héritiers et descendants pendant treize générations. La saga est adaptée à la télévision par Claude Barma en 1972 et par Josée Dayan en 2005.

L'écrivain américain George R. R. Martin, admirateur des "Rois maudits", s'est inspiré de l'oeuvre de Maurice Druon pour son propre cycle romanesque "Le Trône de fer" ("Game of Thrones").

En 2013, la maison d'édition Harper-Collins réédite, au Royaume-Uni, les "Rois maudits" ("Accursed Kings"). Le dernier tome, traduit en anglais pour la première fois, porte, pour les Etats-Unis, une préface signée George R. R. Martin.

*

***

Quelques mots d'histoire...

Philippe IV le Bel ou le Roi de fer (1268 - 1314) est un roi de France (1285-1314), de la dynastie des Capétiens.

Philippe IV le Bel ou le Roi de fer (1268 - 1314) est un roi de France (1285-1314), de la dynastie des Capétiens.

Petit-fils de Louis IX (Saint Louis), deuxième fils de Philippe III le Hardi et d'Isabelle d'Aragon, en 1284, le prince Philippe épouse Jeanne de Navarre, ce qui lui offre la couronne de Navarre et son fief, la Champagne. L'année suivante, il devient roi de France à la mort de son père.

Philippe IV intervient en Flandre, provoquant un soulèvement général. Battu par les milices urbaines à Courtrai (1302), il parvient néanmoins à soumettre les cités en 1304. Par ailleurs, il étend son royaume à l'est. Mais son règne est avant tout marqué par le grave conflit l'opposant à la papauté.

Entouré de légistes, parmi lesquels Pierre Flote, Guillaume de Nogaret, Guillaume de Plaisians, Gilles Aycelin (évêque de Narbonne) et Philippe de Villepreux (un Juif converti), sans oublier le conseiller des dernières années du règne, Enguerrand de Marigny, imbus de l'idée de toute-puissance royale, il cherche à renforcer ses prérogatives et s'oppose au pape Boniface VIII.

|

| Attentat à Anagni contre Boniface VIII |

Débutant à propos de la levée des décimes (1296), le conflit rebondit avec l'arrestation par le roi de l'évêque de Pamiers (1301). Sur le point d'excommunier Philippe le Bel, le pape Boniface VIII est victime à Anagni d'une conjuration ourdie par Nogaret (1303). L'élection de Clément V (1305), qui s'installe à Avignon, marque la victoire complète du roi de France.

A l'intérieur, Philippe le Bel, animé par une volonté centralisatrice, accroît l'importance de la chancellerie et de l'hôtel du roi, et précise le rôle des parlements. Aux prises avec de graves difficultés financières, il impose les exportations, mais le rapport qu'il en retire est faible. En 1306, il fait expulser les Juifs, auparavant redevables d'une taxe imposant le port de la rouelle rouge cousue sur leur vêtement. La plupart des Juifs (cent mille environ) s'expatrient, tandis que certains se convertissent, mais le rapport pour les finances du royaume s'étale sur plusieurs années, le temps de recouvrer leurs créances. Les banquiers et marchands lombards, à leur tour, seront victimes de l'expulsion entre 1309 et 1311.

Le 14 septembre 1307, le roi fait parvenir par lettres closes à ses baillis et sénéchaux l'ordre d'arrêter le mois suivant les membres du puissant Ordre des Templiers. Le secret est bien gardé et, le 13 octobre, pratiquement tous les Templiers sont surpris et arrêtés. Leurs biens sont aussitôt inventoriés et saisis, tandis que les premiers aveux d'hérésie, d'idolâtrie, de sodomie sont extorqués sous la torture, entraînant un scandale majeur au sein de la chrétienté. Le 22 novembre suivant, le pape Clément V ordonne à son tour l'arrestation des Templiers dans tous l'Occident chrétien.

|

| "Les Rois maudits" Série pour la télévision, réalisée en 2005 par Josée Dayan Au centre : Gérard Depardieu (Jacques de Molay) |

Les Templiers sont remis à l'Inquisition. Sous la pression de Philippe le Bel, le pape condamne au bûcher les relaps : cinquante-quatre Templiers sont brûlés le 12 mai 1310, puis quelques autres dans les jours suivants. De même, l'Ordre des Templiers est supprimé par la bulle Vox in excelso (3 avril 1312), et les richesses des Templiers sont données aux Hospitaliers. Les derniers dignitaires Templiers - dont le grand-maître Jacques de Molay, le visiteur de France Hugues de Pairaud et les quatre précepteurs de l'Ordre (Provence, Normandie, Aquitaine et Outre-Mer) - sont condamnés à la prison à vie, le 18 mars 1314. Cependant, Jacques de Molay et Geoffroi de Charnay (le précepteur de Normandie) s'étant rétractés en public, sont brûlés le soir même sur un bûcher dressé dans l'Ile de la Cité, à Paris.

Les Templiers sont remis à l'Inquisition. Sous la pression de Philippe le Bel, le pape condamne au bûcher les relaps : cinquante-quatre Templiers sont brûlés le 12 mai 1310, puis quelques autres dans les jours suivants. De même, l'Ordre des Templiers est supprimé par la bulle Vox in excelso (3 avril 1312), et les richesses des Templiers sont données aux Hospitaliers. Les derniers dignitaires Templiers - dont le grand-maître Jacques de Molay, le visiteur de France Hugues de Pairaud et les quatre précepteurs de l'Ordre (Provence, Normandie, Aquitaine et Outre-Mer) - sont condamnés à la prison à vie, le 18 mars 1314. Cependant, Jacques de Molay et Geoffroi de Charnay (le précepteur de Normandie) s'étant rétractés en public, sont brûlés le soir même sur un bûcher dressé dans l'Ile de la Cité, à Paris.

Les derniers mois du règne de Philippe le Bel sont marqués par le scandale des trois brus du roi. Marguerite de Bourgogne, épouse de Louis de Navarre (futur Louis X), et Blanche d'Artois (ou de Bourgogne), épouse de Charles (futur Charles IV) deviennent les amantes de Gautier d'Aunay et de son frère Philippe au début des années 1310. Pour sa part, la troisième bru, Jeanne d'Artois, soeur de Blanche et femme de Philippe (futur Philippe V), reste fidèle à son époux mais, au courant de l'affaire, préserve le secret de ses deux belles-soeurs. En mai 1314, ces liaisons sont rendues publiques par Isabelle de France, la fille de Philippe le Bel. Le crime est de lèse-majesté, et le châtiment des frères d'Aunay est exemplaire (ils sont écorchés vifs, châtrés et pendus). Marguerite et Blanche sont tondues et enfermées à Château-Gaillard. Jeanne est également emprisonnée pour avoir gardé le secret. Ainsi, à la veille de la mort du roi, ses trois fils se retrouvent sans épouses ni descendance masculine.

Philippe le Bel meurt le 29 novembre 1314, des conséquences d'une chute de cheval. Il est inhumé le 3 décembre à Saint-Denis, son coeur étant donné aux dominicaines de Poissy. Bien que Philippe le Bel ait eu trois fils, la dynastie capétienne se trouve, dans les années 1320, face à la plus importante crise de son histoire, qui fait passer la couronne de la lignée des Capétiens directs à celle des Valois.

Philippe le Bel meurt le 29 novembre 1314, des conséquences d'une chute de cheval. Il est inhumé le 3 décembre à Saint-Denis, son coeur étant donné aux dominicaines de Poissy. Bien que Philippe le Bel ait eu trois fils, la dynastie capétienne se trouve, dans les années 1320, face à la plus importante crise de son histoire, qui fait passer la couronne de la lignée des Capétiens directs à celle des Valois.

Successivement, Louis X le Hutin (1314-1316), Philippe V le Long (1316-1322) et Charles IV le Bel (1322-1328) règnent et meurent sans laisser d'héritier mâle. La fille de Philippe le Bel, Isabelle de France, mariée à Edouard II d'Angleterre, lui donne un fils (futur Edouard III), qui est donc, au moment de la mort de Charles IV, le seul petit-fils vivant du défunt Philippe le Bel. Les Valois, qui prennent le trône avec l'agrément des barons, sont une branche collatérale des Capétiens, et les Anglais contestent la légitimité de Philippe VI de Valois. Cette crise dynastique est l'une des causes immédiates de la guerre de Cent Ans.

Louis X le Hutin (1289 - 1316), roi de France (1314-1316) et de Navarre (Louis Ier) (1305-1316), de la dynastie des Capétiens. Premier fils de Philippe IV le Bel et de Jeanne Ière de Navarre, il est contraint par les nobles de confirmer les chartes qui précisent leurs droits et coutumes. Veuf de Marguerite de Bourgogne (dont il a une fille, Jeanne), il épouse Clémence de Hongrie, mère de Jean Ier le Posthume.

Philippe V le Long (1293 - 1322), roi de France (1316-1322), de la dynastie des Capétiens. Deuxième fils de Philippe IV le Bel et de Jeanne Ière de Navarre, il devient régent du royaume à la mort de son frère Louis X le Hutin (1316), au détriment de sa nièce Jeanne, fille de Louis X le Hutin. Obtenant peu après que celle-ci renonce à ses droits, il crée le précédent écartant les femmes du trône de France. Philippe V perfectionne l'administration financière et consulte fréquemment les trois ordres. Epoux de Jeanne II de Bourgogne, il laisse le trône sans héritier mâle.

Charles IV le Bel (1294 - 1328), roi de France et de Navarre (Charles Ier) (1322-1328), de la dynastie des Capétiens. Il est le troisième fils de Philippe IV le Bel et de Jeanne Ière de Navarre. Epoux de Blanche de Bourgogne (1308-1322), Marie de Luxembourg (1322-1324) et Jeanne d'Evreux (1325-1328) qui donne naissance à une fille, Blanche, en 1329, après la mort du roi.

Philippe VI de Valois (1293 - 1350), roi de France (1328-1350), de la dynastie des Valois. Fils de Charles de Valois (frère de Philippe le Bel) et de Marguerite de Sicile, il succède au dernier Capétien direct, Charles IV le Bel, mort sans héritier mâle, et devient roi au détriment d'Edouard III d'Angleterre, petit-fils de Philippe le Bel par sa mère. Il intervient en Flandre, où il vainc à Cassel (1328) les cités révoltées contre leur comte. Mais bientôt éclate la guerre de Cent Ans, Edouard III revendiquant la couronne de France après la confiscation de la Guyenne par Philippe VI. Ce dernier est vaincu sur mer à L'Ecluse (1340) et sur terre à Crécy (1346), alors que Calais est prise en 1347. La France est en outre ravagée par la Peste noire (1348-1349). En 1349, Philippe achète le Dauphiné et la seigneurie de Montpellier.

Jean II le Bon (1319 - 1364), roi de France (1350-1364), de la dynastie des Valois. Fils et successeur de Philippe VI, son règne est marqué au début par ses démêlés avec Charles le Mauvais, roi de Navarre, et par ses embarras financiers nécessitant plusieurs convocations d'états généraux. Vaincu à Poitiers par le Prince Noir (1356), il est emmené à Londres. Après avoir signé les préliminaires de Brétigny et le traité de Calais (1360), il revient en France, laissant deux de ses fils en otage. Il donne en apanage à son fils Philippe II le Hardi le duché de Bourgogne, fondant ainsi la seconde maison de Bourgogne. Il meurt prisonnier des Anglais, ayant repris la place de son fils Louis d'Anjou, qui s'était évadé.

Edouard II (1284 - 1327), roi d'Angleterre (1307-1327), de la dynastie des Plantagenêts. Fils d'Edouard Ier, il ne peut soumettre l'Ecosse (Bannockburn, 1314) ; après de longues luttes contre la grande aristocratie britannique, il est trahi par sa femme Isabelle de France, déposé, puis assassiné.

Edouard III (1312 - 1377), roi d'Angleterre (1327-1377), de la dynastie des Plantagenêts. Fils d'Edouard II et d'Isabelle de France, il épouse en 1328 sa cousine, Philippa de Hainaut. Ils ont douze enfants dont deux, Jean de Gand, duc de Lancastre, et Edmond de Langley, duc d'York, qui seront à l'origine de la guerre civile, plus connue sous le nom de la guerre des Deux-Roses. Revendiquant comme petit-fils de Philippe IV le Bel le trône capétien, il entreprend contre la France la guerre de Cent Ans ; vainqueur à Crécy (1346), il prend Calais (1347), puis impose à Jean le Bon la paix de Brétigny (1360). Il institue l'ordre de la Jarretière.

Robert III (1287 - 1342), comte d'Artois (1302-1309). Petit-fils de Robert II le Noble, privé de son comté par sa tante Mathilde (Mahaut) (1309), il ne peut obtenir le soutien du roi de France Philippe VI, son beau-frère, et passa au service d'Edouard III, roi d'Angleterre.

|

| "Les Rois maudits : le Roi de fer" Série pour la télévision, réalisée en 1972 par Claude Barma Au premier plan : Jean Piat (Robert III d'Artois) |

*

***

"Au début du XIVe siècle, la France est le plus puissant, le plus peuplé, le plus actif, le plus riche des royaumes chrétiens, celui dont les interventions sont redoutées, les arbitrages respectés, la protection recherchée. Et l'on peut penser que s'ouvre pour l'Europe un siècle français.

Qu'est-ce donc qui fait, quarante ans après, que cette même France est écrasée sur les champs de bataille par une nation cinq fois moins nombreuse, que sa noblesse se partage en factions, que sa bourgeoisie se révolte, que son peuple succombe sous l'excès de l'impôt, que ses provinces se détachent les unes des autres, que des bandes de routiers s'y livrent au ravage et au crime, que l'autorité y est bafouée, la monnaie dégradée, le commerce paralysé, la misère et l'insécurité partout installées ? Pourquoi cet écroulement ? Qu'est-ce donc qui a retourné le destin ?"

Maurice Druon

"Quand un roi perd la France"

Extrait de l'introduction

*

***

Tome 1 - Le Roi de fer

Le comte Robert III d'Artois (petit-fils de Robert II d'Artois mort lors de la bataille de Courtrai) se rend au château de Westminster, en Angleterre. Il apporte de bien mauvaises nouvelles de France à sa cousine, très chère à son coeur, la reine Isabelle de France (fille du roi Philippe IV le Bel et épouse du roi d'Angleterre Edouard II). Marguerite, Blanche et Jeanne, les trois belles-soeurs de la reine, sont soupçonnées d'adultère. Le royaume de France ne peut être ainsi déshonoré. Mais ce n'est, hélas, pas tout. Le parrain d'Isabelle, Jacques de Molay, grand-maître de l'Ordre du Temple, sera bientôt jugé et sans nul doute condamné...

*

***

Tome 2 - La Reine étranglée

"Après vingt-neuf années d'un gouvernement sans faiblesse, le Roi de fer venait de trépasser, frappé au cerveau. Il avait quarante-six ans. Sa mort suivait, à moins de six mois, celle du garde des Sceaux Guillaume de Nogaret, et, à sept mois, celle du pape Clément V. Ainsi semblait se vérifier la malédiction lancée le 18 mars, du haut du bûcher, par le grand-maître des Templiers, et qui les citait tous trois à comparaître au tribunal de Dieu avant qu'un an soit écoulé."

"Après vingt-neuf années d'un gouvernement sans faiblesse, le Roi de fer venait de trépasser, frappé au cerveau. Il avait quarante-six ans. Sa mort suivait, à moins de six mois, celle du garde des Sceaux Guillaume de Nogaret, et, à sept mois, celle du pape Clément V. Ainsi semblait se vérifier la malédiction lancée le 18 mars, du haut du bûcher, par le grand-maître des Templiers, et qui les citait tous trois à comparaître au tribunal de Dieu avant qu'un an soit écoulé."

Louis de Navarre, premier fils de Philippe IV, accède au trône mais, déjà affublé du surnom de "hutin" et cocu de surcroît, il ne représente pas la stabilité et la force que requiert la fonction de roi.

Le Château-Gaillard, citadelle surplombant la Seine, construite cent-vingt ans plus tôt en Haute-Normandie par Richard Coeur de Lion, ne garde aujourd'hui que deux prisonnières, Marguerite et Blanche de Bourgogne, jeunes belles-filles de Philippe le Bel condamnées à la réclusion à perpétuité pour infidélité envers leurs époux. En ce froid matin du 30 novembre 1314, elles reçoivent une rare visite, celle de leur cousin Robert d'Artois. Le rusé a sûrement quelque idée derrière la tête...

*

***

Tome 3 - Les poisons de la Couronne

Six mois après le décès du Roi de fer, sous la gestion déplorable de Louis le Hutin, le royaume de France est au plus mal. De plus, après un hiver de famine, voilà qu'en ce printemps, de violents orages s'abattent sur les champs et détruisent les cultures. Par ailleurs, aucun pape n'a encore été nommé pour succéder à Clément V.

Six mois après le décès du Roi de fer, sous la gestion déplorable de Louis le Hutin, le royaume de France est au plus mal. De plus, après un hiver de famine, voilà qu'en ce printemps, de violents orages s'abattent sur les champs et détruisent les cultures. Par ailleurs, aucun pape n'a encore été nommé pour succéder à Clément V.

Qu'importe pour le roi Louis X ! Son épouse adultère, Marguerite de Bourgogne, venant de décéder à la prison de Château-Gaillard, il peut enfin préparer son union avec la belle Clémence de Hongrie. Le voyage de la jeune princesse pour rejoindre Paris est long et rude. Depuis son départ de Naples, avec son escorte, sur terre et sur mer, elle essuie vents et pluies torrentielles. Faisait fi des intempéries, c'est pourtant ce pire moment que choisit le roi pour lancer contre la Flandre son armée qui, embourbée, ne peut dépasser Lille...

"Une santé incertaine, un père dont l'autorité glaciale l'avait pendant vingt-cinq ans écrasé, une épouse infidèle et scandaleuse, des ministres hostiles, un Trésor vide, des vassaux révoltés, une disette l'hiver même où commençait son règne, une tempête qui manquait d'emporter sa nouvelles femme... Sous quelle effroyable discorde de planètes, que les astrologues n'avaient pas osé lui révéler, fallait-il qu'il fût né, pour rencontrer l'adversité en chaque décision, en chaque entreprise, et finir par être vaincu, non pas même en bataille, noblement, mais par l'eau, par la boue où il venait d'enliser son armée !"

*

***

Tome 4 - La Loi des mâles

Le roi Louis X est mort. Alors que sa dépouille est encore chaude et que de forts soupçons d'empoisonnement pèsent, les manoeuvres pour gagner la régence sont déjà engagées. La reine veuve porte en son sein l'héritier de la Couronne, mais du fait de sa grossesse, est écartée de la fonction. Charles de Valois, oncle du roi défunt, se pose immédiatement régent. Mais cela est sans compter sur le duc Eudes de Bourgogne, lui aussi fondé à réclamer la régence pour sa nièce, la petite Jeanne de Navarre, fille de Louis X et de sa première épouse Marguerite de Bourgogne, bien que d'aucuns présument l'enfant bâtarde. Quant à Philippe de Poitiers, régent de droit, rendu à Lyon pour mener de difficiles négociations avec l'Eglise afin qu'un pape soit enfin nommé, pour l'heure il n'a pas connaissance du décès de son frère. Trois chevaucheurs portant messages bien différents sont en route...

*

***

Tome 5 - La Louve de France

Après le décès du roi Philippe le Bel, puis de son premier fils Louis le Hutin, suivi de Jean Ier, fils posthume du roi Louis X et de la reine Clémence, et après maints obstacles, Philippe V le Long, frère du Hutin, est enfin couronné roi de France en janvier 1317.

Après le décès du roi Philippe le Bel, puis de son premier fils Louis le Hutin, suivi de Jean Ier, fils posthume du roi Louis X et de la reine Clémence, et après maints obstacles, Philippe V le Long, frère du Hutin, est enfin couronné roi de France en janvier 1317.

Hélas, trois semaines plus tard, son unique fils meurt. La reine Jeanne ne lui donnera plus d'autres enfants. La famine et les tempêtes balaient ensuite la France et font des milliers de victimes. Le malheur du peuple suscite une profonde nostalgie pour les puissants Templiers d'autrefois, et se créent de nombreuses sociétés clandestines mues par le désir de vengeance envers le pape et le roi. Une horde de marcheurs en guenilles sème la terreur et verse le sang partout sur son passage. Lorsque la fureur des "pastoureaux" atteint l'Italie, c'est au tour de la lèpre de ravager le royaume qui devient un gigantesque bûcher.

En 1322, le roi Philippe V succombe à la dysenterie, sans fils pour lui succéder. "La Loi des mâles", promulguée il y a cinq ans pour son propre usage, exclue ses filles du trône. Celui-ci revient donc à son frère, Charles de la Marche, soit Charles IV le Bel.

Pendant ce temps, au royaume d'Angleterre, Roger Mortimer de Wigmore, ancien lieutenant du roi Edouard II et ancien Grande Juge d'Irlande, qui tiendra un rôle important, plus tard, auprès de la reine Isabelle, s'évade de son cachot de la Tour de Londres et s'apprête à rejoindre la France. Isabelle, soeur de Charles IV de France et épouse humiliée d'un roi incompétent, prépare sa vengeance...

*

***

Tome 6 - Le Lis et le Lion

Edouard, fils d'Edouard II Plantagenêt, roi d'Angleterre, et d'Isabelle de France, succède à son père. Ce dernier fut détrôné en 1326 par une révolte baronniale conduite par sa femme, emprisonné et assassiné.

Edouard, fils d'Edouard II Plantagenêt, roi d'Angleterre, et d'Isabelle de France, succède à son père. Ce dernier fut détrôné en 1326 par une révolte baronniale conduite par sa femme, emprisonné et assassiné.

Ce 24 janvier 1328, en la cathédrale d'York, le roi Edouard III, quinze ans, épouse sa cousine, Philippa de Hainaut, quatorze ans. Isabelle, la reine-mère, celle que certains surnomment "la Louve de France", regarde avec émotion le jeune couple et pense tristement à son propre destin. A ses côtés, la présence très remarquée et fort peu appréciée du régent, son amant Roger Mortimer, et du sénéchal d'Angleterre John Maltravers, le régicide.

Pendant ce temps, au royaume de France, le roi Charles IV, dernier frère d'Isabelle, se meurt. La délégation royale est remise à Philippe de Valois, fils aîné de Charles de Valois, lui-même frère de Philippe le Bel. Le roi n'a pas encore trépassé que la bataille pour le trône fait rage...

*

***

Tome 7 - Quand un roi perd la France

"Il restait à la France quelques degrés à descendre dans la ruine et la détresse ; ce sera l'oeuvre de celui-là, Jean II, dit par erreur le Bon."

Tout au long de son voyage de Périgueux à Metz, Hélie de Talleyrand, cardinal de Périgord, se souvient...

Un septième tome intéressant mais facultatif. Long, très long monologue pédagogique qui a hélas perdu de la flamboyance romanesque des six épisodes précédents.

*

**

Mon avis :

Argent, guerres, sexe, religion, sorcellerie, jeux de pouvoir, politique...

Intrigues retorses, manigances cruelles, complots diaboliques...

Personnages ciselés et réalisme envoûtant...

Rythme vif et exaltant...

Fresque historique passionnante et richement documentée...

Agonie d'une dynastie, celle des Capétiens directs, nous est ici contée...

Très belle langue littéraire...

Simple, pour autant, dans la forme et le vocabulaire...

Brillant... Captivant...

Vous l'aurez compris : à lire absolument...

Faits réels ou scènes fictives,

Les notes historiques pour chaque volume sont très instructives.

Qui "Game of Thrones" a suivi

Notera sans conteste l'influence des "Rois maudits".

*

***

Clin d'oeil :

Une immense tapisserie, confectionnée en Irlande du Nord, résume les huit saisons du phénomène planétaire, la série médiévalo-fantastique "Game of Thrones". Commandée par l'Office du tourisme irlandais, elle mesure 90 mètres de long et a demandé à trente couturières deux ans de travail. Elle s'inspire de la célèbre tapisserie de Bayeux, chef-d'oeuvre du XIème siècle attribué à la reine Mathilde et retraçant les exploits de Guillaume le Conquérant.

La tapisserie "Game of Thrones" est exposée jusque fin juillet à l'Ulster Museum de Belfast et rejoindra Bayeux (Calvados) entre septembre et décembre 2019 pour être présentée à l'Hôtel du Doyen. On peut l'admirer virtuellement sur le site de l'Office de tourisme irlandais.

*

***

Inscription à :

Articles (Atom)