Café Gourmand composé d'un assortiment de toutes les littératures, généreusement saupoudré de coups de coeur et pimenté d'un grain de folie...

vendredi 15 novembre 2019

La guerre du Vietnam

La guerre du Vietnam est un conflit qui, après le désengagement français, a opposé, de 1954 à 1975, le Nord-Vietnam au Sud-Vietnam. Suite aux accords de Genève (1954), la France quitte l'Indochine après quelque cent ans de présence, et le Vietnam voit son indépendance reconnue. Mais les puissances lui imposent, en attendant des élections générales, une partition au niveau du 17e parallèle. Ce compromis fera de la paix un leurre.

A l'issue de la guerre d'Indochine, deux Etats sont fondés, l'un communiste au Nord, et l'autre soutenu par les Américains au Sud. En 1960, le FNL (Front national de libération) est créé ; il lutte contre le dictateur en place au Sud-Vietnam, Ngô Dinh Diêm, et contre l'influence américaine. En 1963, après la chute de Diêm, le gouvernement américain prend en charge la lutte contre le FNL. Son engagement militaire est massif à partir de 1964. Mais le Nord-Vietnam, soutenu par l'URSS et la Chine, oppose une forte résistance. Cette guerre, engageant 500 000 hommes de troupe américains, largement couverte par la télévision qui montre les horreurs vécues par les soldats et la population vietnamienne, devient impopulaire aux Etats-Unis. En mars 1973, les accords de Paris aboutissent à l'évacuation par les Américains du Sud-Vietnam. La chute de Saigon a lieu en 1975 : la capitale du Sud-Vietnam devient Hô-Chi-Minh-Ville.

~ Histoire du Vietnam en quelques dates ~

939 :

Jusqu'alors possession de la Chine, le Dai Viêt gagne son indépendance mais reste vassal de la Chine.

Xème siècle :

Processus de conquête territoriale appelé le Nam Tiên (la "marche vers le Sud").

jusqu'au XVIème siècle :

Outre les Viêt, l'histoire du Vietnam se confond avec celle d'autres peuples : les Hoa (Vietnamiens d'origine chinoise), les Khmers Krom (minorité khmère) et les Chams (du royaume de Champa), ainsi que d'un grand nombre d'autres minorités.

de la fin du XVIème siècle au XVIIIème siècle :

Le Dai Viêt est divisé en deux : les seigneurs de la famille Trinh au Nord, et les seigneurs de la famille Nguyen au Sud. Après une insurrection, la dynastie Nguyen l'emporte et règne sur le pays rebaptisé Viêt Nam, puis Dai Nam ou Annam en Occident.

|

| Statue en bois laqué du XVIIIème siècle Déesse de la Miséricorde, Déesse aux "Mille yeux, mille bras" (Musée des beaux-arts du Vietnam de Hanoï) |

1859 :

A la suite du massacre de missionnaires français en Annam, notamment dans la région de Cochinchine, la flotte française entre dans Saigon.

1862 :

Le Second Empire français s'empare de la Cochinchine, au sud.

1880 :

Expédition du Tonkin. La République française parachève la conquête du territoire vietnamien et le divise administrativement en trois entités sous son contrôle : la colonie du Cochinchine et les protectorats du Tonkin et d'Annam.

1887 :

Ces trois régions sont intégrées à l'Indochine française. La dynastie Nguyen n'a plus qu'un pouvoir symbolique.

1930 :

Fondation du Parti communiste indochinois sous la direction de Hô Chi Minh.

1932 :

Bao Dai, empereur du Vietnam, est soumis à la France.

1940 :

Entrée des troupes japonaises dans plusieurs secteurs stratégiques du pays.

1941 :

Fondation du Front de l'indépendance du Vietnam (Viêt Minh).

mars 1945 :

Les Japonais mettent fin à l'autorité française. Insurrection générale.

19 août 1945 :

Le Viêt Minh, mouvement indépendantiste contrôlé par le Parti communiste indochinois, dirigé par Hô Chi Minh, profite de la capitulation du Japon pour entrer à Hanoï. L'empereur Bao Dai abdique. Les Français vont reprendre le contrôle du pays mais l'échec de leurs pourparlers avec les indépendantistes va conduire à la guerre d'Indochine.

2 septembre 1945 :

Hô Chi Minh proclame l'indépendance du Vietnam et l'établissement de la République démocratique de Vietnam.

décembre 1946 :

La guerre d'Indochine commence.

1949 :

Création de l'Etat du Vietnam au Sud par l'administration française, avec pour chef d'état Bao Dai et Premier ministre Ngô Dinh Diêm.

8 mai 1954 :

La place forte de Diên Biên Phu tombe aux mains du Viêt Minh.

20-21 juillet 1954 :

Une conférence internationale à Genève crée la ligne de démarcation provisoire du 17e parallèle qui divise le Vietnam en deux, en attendant que l'on soit parvenu à un règlement politique par des élections nationales qui doivent avoir lieu avant juillet 1956. Le gouvernement de l'empereur Bao Dai, qui a le soutien de la France, dénonce ces accords.

octobre 1954 :

Départ des troupes et de la communauté françaises de Hanoï.

1955 :

A Saigon, le Premier ministre de Bao Dai, Ngô Dinh Diêm, l'emporte sur Bao Dai dans un référendum et devient président de la République du Vietnam. Il rejette les accords de Genève et refuse de participer à une élection nationale, une décision qui reçoit le soutien des Etats-Unis.

1956 :

Départ des dernières troupes françaises du Sud-Vietnam. Diêm lance une sévère contre-offensive dans le but de soumettre le Viêt Minh et les autres dissidents du Sud. L'insurrection commence l'année suivante.

1960 :

Création du Front de libération nationale (FNL) par les communistes dans le Sud. Le régime de Saigon donne le nom de "Viêt Cong" à ses membres, les communistes vietnamiens, bien que le Front compte un bon nombre de non-communistes. Le Nord-Vietnam commence à infiltrer des hommes et des armes dans le Sud grâce à la piste Hô Chi Minh.

mai 1961 :

Début de l'intervention américaine au Nord-Vietnam (opérations de sabotage et de renseignement).

1964 :

Le président Lyndon Johnson décide l'intervention directe des Etats-Unis au Vietnam.

24 février 1965 :

Les Etats-Unis commencent un bombardement soutenu du Nord-Vietnam.

8 mars 1965 :

Les premières troupes de combat américaines arrivent au Vietnam. Elles atteignent le chiffre de

500 000 hommes à la fin de 1967.

31 janvier 1968 :

Les troupes du Nord et du Viêt Cong lancent "l'Offensive du Têt", attaquant les villes, grandes et petites, du Sud.

31 mars 1968 :

Le président Lyndon Johnson demande un arrêt partiel des bombardements du Nord, accepte de négocier avec Hanoï et annonce qu'il ne se représentera pas aux élections.

mai 1968 :

Les pourparlers de paix au Vietnam entre les Etats-Unis et la République démocratique du Vietnam commencent à Paris.

janvier 1969 :

Les pourparlers de paix de Paris s'élargissent pour inclure la République du Vietnam et le Gouvernement révolutionnaire provisoire, récemment formé, qui représente le Viêt Cong.

18 mars 1969 :

Le président Richard Nixon commence le bombardement du Cambodge, bombardement tenu secret.

8 juin 1969 :

Nixon annonce le premier d'une série de retraits des troupes américaines du Vietnam.

3 septembre 1969 :

Hô Chi Minh meurt à Hanoï.

27 janvier 1973 :

Les Accords de Paris sont conclus et signés.

29 mars 1973 :

Les dernières troupes de combat américaines quittent le Sud-Vietnam, les prisonniers de guerre sont échangés. Mais le cessez-le-feu ne dure pas.

1975 :

Les troupes nord-vietnamiennes commencent une offensive majeure au début du mois de mars. Le 30 avril, elles prennent Saigon. Fin de la guerre.

1976 :

Le pays est officiellement réunifié sous son nom actuel de la République socialiste du Vietnam. Hanoï en est la capitale et Saigon devient Hô-Chi-Minh-Ville. Il demeure un régime à parti unique dont le marxisme-léninisme reste l'idéologie officielle.

1978 :

A la suite d'un massacre de paysans Viêt par les Khmers rouges soutenus par la Chine, le Vietnam, épaulé par l'URSS, envahit le Cambodge. Guerre contre la Chine. Exode apocalyptique des boat people vietnamiens et chinois.

1989 :

Retrait des dernières troupes vietnamiennes du Cambodge. Dans les rizières du delta, premiers pas concrets du "décollectivisme".

1991 :

Normalisation des relations avec la Chine.

1994 :

Levée de l'embargo américain.

1995 :

Reprise des relations diplomatiques entre les Etats-Unis et le Vietnam.

***

- "The Vietnam War", série documentaire en dix parties de Ken Burns et Lynn Novick - Prix spécial de l'American Film Institute en 2017 (Netflix et DVD)

- "Apocalypse : la guerre des mondes 1945-1991", série documentaire en six parties d'Isabelle Clarke et Daniel Costelle, avec la collaboration de Mickaël Gamrasni et la narration de Mathieu Kassovitz (France 2 et DVD)

***

"War"

chanson protestataire contre la guerre du Vietnam

écrite et composée par Norman Whitfield et Barrett Strong

interprétée par Edwin Starr en 1970

reprise ensuite par de nombreux artistes

dont Bruce Springsteen lors de sa tournée de 1985

"Les carnets retrouvés (1968-1970)" - Dang Thuy Trâm (Picquier poche)

Dang Thuy Trâm est née à Hanoï, au Nord-Vietnam, le 26 novembre 1943. Elle est l'aînée de cinq enfants, joue du violon et de la guitare, adore la poésie vietnamienne et les romans français et russes. Son père est chirurgien, passionné de musique classique occidentale, et sa mère est chargée de cours à la faculté de pharmacologie. Dang Thuy Trâm devient elle-même chirurgien en 1966, à un moment où l'engagement américain dans la guerre est au plus fort, avec des bombardements aériens contre le territoire nord-vietnamien et des combats sur le terrain contre la guérilla au sud.

Dang Thuy Trâm part pour le Sud-Vietnam comme volontaire au sein des forces vietnamiennes communistes, opposées aux Américains et aux troupes du gouvernement de Saigon. A vingt-cinq ans, elle est responsable d'un hôpital civil de campagne situé dans les montagnes au centre du Vietnam. Elle devient membre du parti communiste en 1968. Deux ans plus tard, le 22 juin 1970, elle est tuée dans le maquis de Quang Ngai. Les circonstances de sa mort sont mal connues.

Un agent des renseignements américain, Fred Whitehurst, trouve les carnets de Dang Thuy Trâm et les ramène aux Etats-Unis en 1972. Trente ans plus tard, il retrouve la famille de l'auteure qui va les publier. L'ouvrage devient un best-seller au Vietnam, puis en Amérique, et sera traduit en vingt langues.

Le journal de Dang Thuy Trâm commence le 8 avril 1968, exactement deux mois après l'"Offensive du Têt"...

"Thuy avait commencé à tenir son journal quand elle avait quitté Hanoï pour le Sud. Malheureusement, son premier carnet a été perdu, et ceux qui nous sont parvenus commencent une année après son arrivée à Quang Ngai, à un moment où elle était affreusement malheureuse.

Thuy était descendue dans le Sud par pur esprit patriotique mais aussi à cause d'un homme qu'elle appelle "M", et qu'elle aimait depuis l'âge de seize ans."

Extrait de l'Introduction de Frances Fitzgerald

Correspondante de guerre au Vietnam pour le New Yorker

Prix Pulitzer en 2008 pour "Fire in the Lake"

Mon avis :

Que de responsabilités reposent sur de si jeunes épaules !

Gérer un hôpital de campagne sous le feu des balles et des bombes... Accueillir les soldats blessés, les soigner, les opérer, les écouter, les réconforter, les encourager, atténuer leurs souffrances... Les voir repartir au front à peine valides... Quitter ceux avec qui, inévitablement, on a tissé des liens d'affection... Accompagner les mourants, leur apporter un peu de chaleur et de douceur dans leurs derniers instants...

Entendre la douleur, le chagrin, les émois de chacun... Affronter la tourmente, la mort, la peur, la haine, les doutes, les espoirs sans réponse... Craindre pour sa famille au loin, souffrir de son absence... Accepter la disparition de proches, d'amis, de camarades...

Continuer de s'émerveiller d'un rayon de soleil, de gouttes de pluie glissant sur les feuilles des arbre, d'une fleur épanouie au milieu du chaos, de l'odeur de la forêt après un orage, ou de quelques vers de poésie...

Dans ses carnets, Dang Thuy Trâm consigne des faits, mais aussi toutes ses émotions et ses sentiments, partageant sur une même page les horreurs de la guerre sur les corps et la blessure d'un amour perdu, ou encore la conduite héroïque des uns et la mesquinerie des autres...

"La vie se déroule devant nos yeux avec ses aspects multiples : l'amour, la douleur, l'espoir et la jalousie. Un être humain n'a pas que du sang rouge, la moitié de son coeur est pleine de sang noir."

Un témoignage déchirant...

"Riz noir" de Anna Moï (Folio)

Anna Moï est née en 1955 à Saigon, au Vietnam. Sa mère est enseignante et son père est officier et journaliste. Dès la maternelle, elle est scolarisée dans une école francophone. Après avoir obtenu le baccalauréat au lycée français Marie Curie de Saigon, elle part pour Paris dans les années 1970 où elle étudie l'histoire à l'université de Nanterre.

Sa rencontre avec les stylistes Agnès Troublé (Agnès B.) et Philippe Guibourgé (Dior, Chanel) lui donne envie de travailler dans la mode. Dans les années 1980, grâce à son activité de styliste, elle vit à Bangkok et Tokyo, et voyage beaucoup, devenant ainsi polyglotte : elle parle vietnamien, français, thaï, japonais, anglais et allemand. En 1992, elle s'installe dans sa ville natale, Saigon, devenue Hô-Chi-Minh-Ville. Elle vit avec sa famille dans une maison traditionnelle, au coeur d'une bananeraie de la ville.

Elle commence alors à écrire des chroniques en français dans une revue francophone vietnamienne. Prenant goût à l'écriture, ses chroniques se transforment peu à peu en de véritables nouvelles. En 2001 paraît, aux Editions de l'Aube, "L'écho des rizières", recueil de truculentes nouvelles sur le Vietnam contemporain qui remporte un beau succès d'estime.

Son premier roman, publié en 2004 chez Gallimard, "Riz noir", rompt avec le style léger et humoristique de ses nouvelles. Anna Moï y raconte l'histoire tragique d'une ancienne camarade de lycée, détenue et torturée au bagne de Poulo Condor, au large de Saigon, à la fin des années 1960.

Aujourd'hui, Anna Moï vit entre Paris et Hô-Chi-Minh-Ville où elle a ouvert une boutique, et partage son temps entre l'écriture, la mode et le chant lyrique. Son roman "Le venin du papillon" a obtenu le Prix Littérature-monde, décerné lors du Festival Etonnants Voyageurs à Saint-Malo en 2017.

Dans son dernier ouvrage, "Le Pays sans nom", publié en 2017 aux Editions de l'Aube, Anna Moï déambule avec Marguerite Duras dans des lieux qui leur sont mythes communs - le passage Eden, le bac, les bungalows, les voitures de légende, le Mékong - revisités de nos jours. En filigrane s'écrit une histoire d'amour avec un homme auquel Anna Moï s'adresse en creux, sans jamais le nommer.

"Elles sont deux écrivaines nées dans le même pays. C'est le Vietnam... et ce n'est pas le Vietnam. C'est le Pays sans nom."

***

Le bagne de Poulo Condor était un bagne installé sur l'île de Poulo Condor (aujourd'hui Côn Son), faisant partie de l'archipel de Côn Dao, situé à 230 km au sud de Hô-Chi-Minh-Ville dans la mer de Chine méridionale. Il a été un lieu de bannissement utilisé par le pouvoir annamite avant la colonisation française. Il fut réutilisé par les Français dès 1862, après le traité de Saigon. En 1955, il est transformé en "centre de rééducation" par la République du Vietnam (1955-1975) pour enfermer les opposants du Front national de libération du Sud-Vietnam (Viet Cong) pendant la guerre du Vietnam. Certains prisonniers y étaient enfermés dans des "cages à tigre", ce qui les a rendus paraplégiques après des années en position accroupie, sans pouvoir se lever ni bouger leurs jambes.

***

L'histoire :

Deux adolescentes, la narratrice, âgée de quinze ans, et sa soeur Tao, seize ans, après une heure de traversée à fond de cale, arrivent au bagne de Poulo Condor. L'horreur n'en est qu'à son commencement.

Pourquoi sont-elles là ? Qui les a dénoncées ? De quoi sont-elles accusées ? La narratrice veut des réponses et se remémore des images et des anecdotes d'une enfance passée à Saigon au milieu du chaos :

L'affaire de soie laquée florissante de leur mère, Van, qui peut désormais offrir un toit à sa famille, la grande et belle Maison du Bonheur...

L'arrivée au pouvoir, en 1955, de Ngô Dinh Diêm, premier Président de la république du Sud-Vietnam, catholique et célibataire, et de la très controversée "Dragon Lady", Madame Nhu, épouse du Premier ministre, belle-soeur du Président, et richissime cliente de Van...

Les manifestations violemment réprimées, en juin 1963, de moines bouddhistes accompagnés de milliers de fidèles réclamant la liberté de culte, la liberté d'association et les libertés politiques ; l'immolation par le feu du bonze Thich Quang Duc... D'autres bonzes suivront son exemple. "Des barbecues", dira avec cynisme la Dragon Lady...

L'assassinat, en novembre 1963, du Président Ngô Dinh Diêm et de son frère...

Le début de l'"Offensive du Têt" le 31 janvier 1968, première nuit de l'année du Singe, alors que Van accueille l'étrange "Cousin Long", un criminel. Malgré les combats sanglants et les privations de nourriture, mystérieusement, la soupe de poule ne manquera pas à la Maison du Bonheur...

L'installation, à son tour, à la maison, de Nguyen Duc Minh, alias "Oncle Ba", leader étudiant, catholique et tuberculeux. Sa douceur et sa sensibilité pour la musique émeuvent la jeune narratrice...

Et puis les cages à tigre...

Mon avis :

Ce roman poignant est inspiré d'une histoire vraie, celle de deux jeunes soeurs prisonnières au bagne de Poulo Condor, et de faits historiques. Entre les corps et les âmes suppliciés, les souvenirs d'enfance, ancrés à jamais, sont comme des respirations, des souffles de vie, où la poésie la plus délicate et pure, contre la folie et la cruauté, devient Résistance.

"Le vin de la colère divine" de Kenneth Cook (J'ai lu)

Kenneth Cook est né en 1929 à Lakemba, dans la banlieue de Sydney (Australie). Il est considéré comme l'un des principaux écrivains australiens contemporains ("Le koala tueur", "La vengeance du wombat", "L'ivresse du kangourou"). Après avoir quitté l'école, il occupe divers emplois, y compris celui de technicien de laboratoire, journaliste et réalisateur de documentaires pour la télévision, exploitant de cabanes à bateaux. En 1966, leader d'un parti politique, Cook s'oppose avec véhémence à la guerre du Vietnam.

Lépidoptériste amateur passionné, il a établi la première ferme à papillons en Australie sur les rives de la rivière Hawkesbury, à Sydney, dans les années 1970. Kenneth Cook est mort, victime d'une crise cardiaque, en 1987, à l'âge de 57 ans, alors qu'il partait en camping avec son épouse.

L'histoire :

Issu d'un environnement familial et scolaire catholique - un père américain fervent pratiquant, une mère française un peu plus modérée mais indiscutablement croyante, une école religieuse -, un jeune homme vient de s'engager volontairement dans l'armée, alors que la guerre fait rage au Vietnam, comme s'il était une évidence qu'un bon chrétien se doive de sauver le monde du communisme...

Mon avis :

Seul, assis au comptoir d'un bar miteux de Bangkok, bière après bière, le narrateur cherche une réponse au grand mystère philosophique et spirituel de l'Existence : et Dieu dans tout ça ? quel est le sens à toutes ces souffrances ? quelle est la logique ?

De cette réflexion à la fois globale et intime, de son expérience au coeur du chaos, de son témoignage glaçant, de ses rencontres singulières, se dégage une remise en question de lui-même et des valeurs qui lui ont été inculquées.

Un roman-choc puissant...

"Le sympathisant" de Viet Thanh Nguyen (10/18)

Prix Pulitzer de la fiction 2016

Prix Edgar Allan Poe 2016

Prix du Meilleur livre étranger 2017

Translation Prize 2018 de la French-American Foundation

à Clément Baude pour la traduction

Viet Thanh Nguyen est né en 1971 à Buôn Ma Thuôt, au Sud-Vietnam. Après la chute de Saigon, il fuit le pays avec toute sa famille et rejoint les Etats-Unis en cargo, comme des milliers de boat people. D'abord réfugiés dans un camps en Pennsylvanie, les Nguyen s'établissent en Californie.

Etudiant diplômé de Berkeley, Viet Thanh Nguyen devient professeur à l'université South California et entame en parallèle l'écriture de son premier roman, "Le sympathisant", qui s'impose dès sa sortie comme un immense succès critique et commercial.

Finaliste des plus grands prix littéraires, dont le PEN/Faulkner, lauréat du Prix Edgar Allan Poe du meilleur premier roman, et consacré par le Prix Pulitzer de la fiction en 2016, traduit dans vingt-cinq langues, il lui vaut d'être comparé aussi bien à John Le Carré qu'à Saul Bellow. La French-American Foundation a décerné son Translation Prize 2018 à Clément Baude pour la traduction de l'ouvrage. En France, le livre obtient le Prix du Meilleur livre étranger en 2017.

Viet Thanh Nguyen est également l'auteur d'un essai finaliste du National Book Award, "Nothing Ever Dies", sur la guerre du Vietnam dans la mémoire collective, américaine et asiatique, ainsi que d'un recueil de nouvelles, "Les Réfugiés", paru en septembre 2019 aux Editions Belfond. Il vit à Los Angeles, avec son épouse et leur fils.

L'histoire :

Saigon, avril 1975

Villes et villages du Sud tombent les uns après les autres. Après sa démission, le Président du Sud-Vietnam s'est enfui à Taiwan avec des valises pleines de l'or de la République. Bientôt, les troupes nord-vietnamiennes seront sur Saigon. Le général, chef de la police secrète, son capitaine et un certain Claude, de l'ambassade américaine, agent de la CIA, préparent un plan d'évacuation et la liste de celles et ceux qui pourront en bénéficier, eux-mêmes et leurs proches inclus.

A son arrivée à Camp Pendleton, à San Diego, en Californie, en compagnie du général et de sa famille, et de son ami Bon, le capitaine, taupe au service des communistes, continue d'envoyer ses rapports à Man, son ami d'enfance resté au Vietnam, par le biais de lettres codées...

Mon avis :

"Rappelle-toi, disait ma mère, tu n'es pas une moitié de quoi que ce soit, tu as tout en double !"

Cette phrase est le fil rouge de ce roman écrit sous la forme d'une confession, celle d'un jeune homme né d'une mère célibataire sud-vietnamienne et d'un père prêtre catholique français. Devenu agent double pour le compte des communistes, il raconte la chute de Saigon en 1975, l'exil aux Etats-Unis, un intermède dans le cinéma hollywoodien, puis son retour au pays.

La première partie du livre, haletante, nous emporte dans le chaos. Les scènes sont terribles et les mots lourds de sens. Quelques notes d'humour teinté de cynisme nous laissent à peine le temps de reprendre notre souffle.

La seconde partie, remarquable, est plus oppressante car tout y est ambigu, trouble, binaire. Le narrateur, hanté par ses fantômes, par sa double culture, par sa double identité, par son double rôle, s'abandonne à la réflexion et aux doutes. Il fouille, analyse, décrypte tout ce qui oppose l'Orient et l'Occident, tout ce qui différencie l'Oriental et l'Occidental. Il cherche à comprendre, mais en même temps, il craint les réponses.

Brillant !!!

mardi 1 octobre 2019

"Rêves de garçons" de Laura Kasischke (Livre de Poche)

Laura Kasischke est née en 1961 dans l'Etat du Michigan. Elle est l'auteure de "Rêves de garçons", "La couronne verte", "A moi pour toujours" qui a reçu le Prix Lucioles des lecteurs en 2008, "A Suspicious River" et "La vie devant ses yeux", tous deux adaptés au cinéma, ou encore "Esprit d'hiver", finaliste des Prix Femina et Médicis étrangers en 2013, et lauréat du Grand Prix des lectrices de Elle. Laura Kasischke publie également des poèmes dans de nombreuses revues et pour lesquels elle a notamment remporté le Hopwood Awards et la bourse MacDowell. Elle enseigne l'art du roman à Ann Arbor et vit toujours dans le Michigan.

L'histoire :

Elles sont belles, populaires, insouciantes, et parfois cruelles comme peuvent l'être les adolescentes. Elles ont dix-sept ans et comme chaque été, Kristy et Desiree, inséparables depuis la Maternelle, participent au camp de Pine Ridge, dans la forêt de Blanc Coeur (Dakota du Sud), qui réunit pendant une semaine les pom-pom-girls de différentes écoles.

Les deux amies d'enfance font la connaissance d'une autre Kristi (avec un i) qui ne cesse de se plaindre du réveil au coucher. Lorsque ce matin-là, la coach impose encore une séance d'abdominaux, la coupe est pleine ! Kristi propose à ses deux compagnes de galère de filer en douce à bord du très sexy cabriolet rouge de Kristy. Desiree ne refuserait pas une baignade au lac des Amants. Kristy se laisse convaincre. Capote baissée, radio allumée, le bolide fonce sur la route bordée de pins blancs.

En chemin, les filles s'arrêtent à une station-service pour faire le plein de carburant et de chocolat. La Mustang écarlate ne passe pas inaperçue. Ses jolies passagères non plus. Lorsque les trois cheerleaders repartent, elles sont suivies par deux garçons, guère plus âgés qu'elles, dans un break rouillé...

Mon avis :

De nombreux allers et retours dans ses souvenirs d'enfance émaillent le récit de la jeune narratrice. Aucun questionnement d'adolescence n'est éludé. Bien que située aux Etats-Unis dans les années 1970, l'histoire est universelle. Mais Laura Kasischke y ajoute du mystère, de la psychologie, beaucoup de délicatesse et ne se place jamais en moralisatrice. La fin est étonnante et invite à la réflexion.

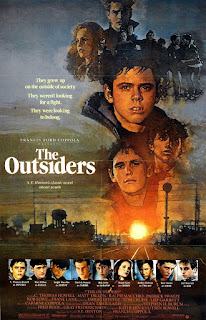

"Outsiders" de Susan E. Hinton (Livre de Poche)

Susan Eloise Hinton est née en 1950 à Tulsa (Oklahoma). A l'âge de seize ans, révoltée par les injustices sociales dont elle est le témoin au lycée, elle écrit "The Outsiders". Publié l'année suivante, en 1967, ce roman se vend à plus de deux millions d'exemplaires aux Etats-Unis. Il sera adapté à l'écran en 1983 par Francis Ford Coppola, avec Matt Dillon dans le rôle principal. Les droits d'auteur de "The Outsiders" permettent à Susan E. Hinton de s'inscrire à l'université. Diplômée en sciences de l'éducation, elle continue à écrire des romans, qui connaissent tous un grand succès : "Tex", "That Was Then, This Is Now", "Rumble Fish"... Son oeuvre a été couronnée par de nombreux prix.

L'histoire :

Depuis le décès accidentel de leurs parents, Darry Curtis, vingt ans, est responsable de ses frères, Soda, dix-sept ans, et Ponyboy, quatorze ans. En 1966, la jeunesse de Tulsa, Oklahoma, est divisée en deux bandes rivales : les Greasers et les Socs. Parce qu'ils vivent dans un quartier pauvre à l'est de la ville, les frères Curtis sont des Greasers. Ils n'ont rien choisi. La malchance a décidé pour eux et ils ne misent pas grand-chose sur leur avenir. Pourtant, ils ne sont pas idiots, ils ne sont pas fainéants, ils sont beaux garçons, et ils n'aiment pas la bagarre. Mais face aux agressions des Socs, les gosses nantis des quartiers ouest, il faut bien se défendre, au risque que cela tourne mal un jour...

Mon avis :

Portrait d'une génération désenchantée dans l'Amérique des années 1960. Portraits d'adolescents en quête (intemporelle) du regard des autres, de l'approbation des autres ; appartenir à un groupe, s'y fondre, en respecter les codes, marquer sa différence sans être trop singulier. Les deux clans décrits dans ce récit, essentiellement masculins et construits sur une fracture sociale, rivalisent de vantardise, de défis, de violence. Mais pour chacun, des valeurs indéfectibles : la loyauté, la fraternité, l'amitié.

Un roman mélancolique, d'autant plus émouvant si l'on se souvient qu'il a été écrit par une jeune auteure de seize ans, et des personnages profondément attachants que l'on quitte à regret !

"The Outsiders"

Film de Francis Ford Coppola (1983)

Film de Francis Ford Coppola (1983)

Avec C. Thomas Howell, Matt Dillon, Ralph Macchio,

Patrick Swayze, Rob Lowe, Diane Lane,

Emilio Estevez, Tom Cruise

"Ce qu'ils disent ou rien" d'Annie Ernaux (Folio)

Annie Ernaux est une femme de lettres française, née en 1940 à Lillebonne, en Normandie. Agrégée en 1971, professeure de lettres modernes, de son premier roman, "Les armoires vides" (1974), à "La honte" (1997), en passant par "Ce qu'ils disent ou rien" (1977), "La femme gelée" (1981), "La place" (Prix Renaudot 1984), "Une femme" (1988) et "L'événement" (2000), elle décrit, sans déploration mais avec une précision chirurgicale, la banalité d'une expérience commune : au fond du café-épicerie de ses parents, une adolescente échappe, avec une culpabilité douloureuse, aux déterminismes familiaux en accédant à la culture littéraire grâce à l'école. Sa langue explore et superpose les différents registres de l'oralité, populaire et distinguée. Dans ses derniers textes ("Passion simple", 1992 ; "Se perdre", 2001), Annie Ernaux se fait la diariste de plus en plus minimaliste et impudique de son expérience amoureuse, dans des "récits-vrais" sans concession, au style épuré et au plus près des émotions et des sensations.

Son roman "Les Années", publié en 2008 chez Gallimard et récompensé par de nombreux prix, chef-d'oeuvre dans lequel Annie Ernaux mêle subtilement souvenirs personnels et mémoire collective, a été finaliste du prestigieux Man Booker International Prize en 2019.

L'histoire :

Au milieu des années 1950, en Normandie, Anne a seize ans. Elle vient de passer avec succès le BEPC. S'en suivent les deux mois de vacances d'été... Et un terrible ennui... "L'Etranger" d'Albert Camus, qu'elle dévore, ne comble pas ses attentes. Un fossé culturel commence à se creuser entre elle et ses parents. Incompréhensions et disputes deviennent le lot quotidien. De plus, la famille, de condition modeste, ne part pas en voyage, contrairement à Céline, l'amie d'Anne. Restée seule, la jeune fille se rapproche d'une autre camarade, Gabrielle, avec qui elle sympathise et fait la rencontre d'un groupe de garçons, moniteurs d'une colonie de vacances. Premières sorties, premières expériences, premier flirt, première relation sexuelle... et cruelles déceptions. Rien n'est comme Anne l'imaginait. Rien n'est ce que qu'ils en disent tous, les copines, les livres, les films, les magazines féminins de sa mère... Est-ce donc cela devenir adulte ?

Mon avis :

J'avoue avoir été décontenancée et surprise par le style décousu et la construction faussement aléatoire du récit. Annie Ernaux a choisi d'utiliser la langue orale, familière, régionale parfois, et peu de ponctuations. Ce qui ajoute au trouble, mais qui exprime très bien le bouillonnement et l'état de confusion physique et émotionnel dans lequel se trouve une adolescente en pleine transition entre l'enfance et l'âge adulte.

Sans doute l'un des romans les plus sensibles, les plus vrais et les plus beaux sur l'adolescence et ses bouleversements considérables.

"L'ami retrouvé" de Fred Uhlman (Folio)

Fred Uhlman est un écrivain et peintre britannique d'origine allemande, né en 1901 à Stuttgart.

Une vie aventureuse...

Au cours des premiers mois de l'avènement d'Hitler, Fred Uhlman, alors avocat, quitta son pays et échappa ainsi au sort que subirent nombre de Juifs. Tous sa famille compta parmi les victimes. Il s'installa à Paris, où il rencontra maints artistes célèbres. Ses amis Paul Elsas et Paul Westheim découvrirent son talent pour la peinture, et André Lhote écrivit bientôt qu'une carrière de peintre l'attendait.

Il lui fallait cependant trouver des moyens d'existence et il se livra à des occupations diverses : création d'un cinéma pour les enfants, journalisme, vente de tableaux, commerce de poissons tropicaux. Puis il décida de partir pour l'Espagne, où le coût de la vie était moindre. Son séjour à Tossa del Mar, siège de toute une colonie de peintres et d'expatriés, coïncida avec les premières manifestations de la guerre civile. Tous les Anglais se trouvant en Espagne devaient rentrer chez eux, mais Uhlman eut le temps d'y rencontrer sa future épouse, Diana, fille de Sir Henry Page Croft, membre du Parlement.

Rien n'avait préparé Uhlman à vivre en Angleterre, dont il ne connaissait ni la langue, ni la culture, ni les coutumes, mais il eut tôt fait de les assimiler. Le foyer des Uhlman devint un centre pour les réfugiés intellectuels, le quartier général pour l'aide à la gauche espagnole et la source d'activités anti-nazies (au début de la guerre, il est convoqué à Cambridge pour discuter de l'opportunité d'assassiner immédiatement Hitler). Mais quelques mois plus tard, alors que sa femme attendait leur premier enfant, Fred Uhlman fut arrêté comme adversaire étranger et envoyé à l'Ile de Man avec un étrange assemblage de professeurs, d'artistes et de politiciens. Les internés passaient leur temps à peindre ou à écouter des conférences, et, parmi eux, Uhlman conserva son sens de l'humour.

Libéré, naturalisé Britannique, il continua de peindre et exposa bientôt en compagnie d'Epstein, Henry Moore et Matthew Smith. En tant que peintre, il avait réussi. De plus, il était devenu un Anglais accompli. "La vie, écrit-il, peut ici manquer d'intensité, mais si la tolérance, la bonté, la maturité politique et l'équité sont la pierre de touche de la civilisation, la Grande-Bretagne est la nation la plus civilisée du monde."

Quant à son style - chose extraordinaire pour un homme dont la langue maternelle est l'allemand - il écrit l'anglais avec une élégance et une simplicité merveilleuse. Son autobiographie romancée, "L'ami retrouvé", a été publiée en 1971.

Fred Uhlman est décédé à Londres en 1985. Le roman "La lettre de Conrad", suite de "L'ami retrouvé", est paru la même année, à titre posthume, comme le souhaitait l'auteur.

*

L'histoire :

Hans a seize ans en 1932. Il fréquente le Karl Alexander Gymnasium à Stuttgart, le lycée le plus renommé du Wurtemberg. Un matin, un nouveau est présenté à la classe. Il s'agit de Conrad Graf von Hohenfels. Ce jeune comte, issu d'une ancienne et illustre famille allemande, provoque l'émoi et la fascination au sein des élèves et des enseignants.

Hans, fils d'un médecin juif, petit-fils et arrière-petit-fils d'un rabbin, décide que Conrad sera son ami. Il redouble d'imagination pour s'approcher de lui. Et il y parvient. Les deux jeunes gens, qu'au départ tout opposait, deviennent inséparables. Hitler n'est qu'une ombre qui plane au-dessus de leur tête. Ils sont inconscients du Mal qui les menace. A leur âge, ils ont d'autres préoccupations existentielles...

"Entre seize et dix-huit ans, les jeunes gens allient parfois une naïve innocence et une radieuse pureté de corps et d'espoir à un besoin passionné d'abnégation absolue et désintéressée."

Mon avis :

Un roman admirable... Une écriture magnifique d'une grande poésie, reflet de la beauté et de la grandeur de la littérature, de la culture et des arts germaniques et européens...Un Classique à partager autour de nous, de la même manière que "Inconnu à cette adresse" de Kressmann Taylor...

mercredi 4 septembre 2019

"Le pouvoir du chien" de Thomas Savage (Gallmeister)

Thomas Savage est un romancier américain né à Salt Lake City en 1915 et décédé en 2003. Il passe une partie de son enfance dans un ranch du Montana, qu'il quitte à vingt-deux ans pour le Maine où il publie le premier de ses treize romans. Trois ont été traduits en français. Il connaît un grand succès, tardif malgré de nombreuses récompenses prestigieuses, avec "Le pouvoir du chien" en 1967, traduit en français seulement en 2002. Il fut l'époux de la romancière Elizabeth Savage, mère de ses trois enfants.

Les ranchs de l'ouest américain et les Montagnes Rocheuses fournissent le décor de la plupart de ses romans où l'auteur dépeint des familles animées par la force et la passion des sentiments non-dits. Thomas Savage décrit également le cheminement des Etats-Unis vers la modernité : depuis le far-west, la Ruée vers l'or et l'expropriation des Indiens jusqu'à la Grande Guerre et la récession de 1929, en passant par l'arrivée du train, de l'automobile, de la publicité ou encore de la radio.

"Le pouvoir du chien" est en cours d'adaptation cinématographique. Attendu pour 2021, le film sera réalisé par Jane Campion, avec Benedict Cumberbatch ("Imitation Game", "Dr Strange", "Sherlock") et Elisabeth Moss ("Top of the Lake", "La Servante écarlate", "Mad Men").

L'histoire :

Montana, 1924

Les frères Burbank, Phil l'arrogant et George le taiseux, tous deux proches de la quarantaine, sont les riches propriétaires de l'un des ranchs les plus importants de la région. Ils emploient une dizaine d'hommes. Comme chaque automne depuis vingt-cinq ans, ils convoient un millier de têtes de bétail sur quarante kilomètres vers les parcs à bestiaux de la petite ville de Beech.

Lorsque le jeune docteur Johnny Gordon s'installa à Beech, il était pleinement confiant de sa réussite professionnelle et personnelle. Mais les choses ne se passèrent pas ainsi. S'il n'y avait eu cet hôtel-restaurant, retapé avec sa femme Rose, ses maigres revenus de médecin n'auraient pas suffi à nourrir sa famille. Parce qu'ils accueillaient chez eux des âmes peu fréquentables dans le besoin, et parce que leur fils unique, Peter, était différent des autres enfants, les Gordon devinrent la risée du coin. Ce fut au-delà du supportable pour Johnny. Un soir, Peter découvrit son père pendu dans une des chambres de la pension.

Aux lendemains de la Grande Guerre, l'établissement, renommé le Red Mill, a acquis une belle réputation. Rose est à présent respectée de tous pour le courage dont elle a fait preuve après le suicide de son mari, admirée d'avoir su faire fructifier une affaire tout en élevant seule un enfant particulier. Peter est étudiant en médecine. Supérieurement intelligent, et asocial comme il le fut dans l'enfance, il aide néanmoins sa mère à l'auberge. Aujourd'hui, ils ont tout préparé pour accueillir le groupe des frères Burbank...

Mon avis :

On retrouve, dans cette histoire magnifique, tous les thèmes chers à Thomas Savage. Mais celui qui domine ici est la masculinité. L'écriture, belle, pudique, intelligente et profonde, ajoute une redoutable intensité à cette relation compliquée, virile, entre deux frères aux caractères opposés. Puisque les sentiments sont la faiblesse des femmes, dit-on, les frères ne s'avoueront qu'ils s'aiment que dans la souffrance.

Un roman poignant et remarquable !

"Montana 1948" de Larry Watson (Gallmeister)

Larry Watson est né en 1947 à Rugby, dans le Dakota du Nord. Petit-fils et fils de shérif, il rompt la tradition familiale et se lance dans l'écriture. Auteur de plusieurs romans et recueils de nouvelles traduits en une dizaine de langues, il a été récompensé par de nombreux prix littéraires. "Montana 1948" a, dès sa parution aux Etats-Unis en 1993, été reconnu comme un nouveau classique américain. Larry Watson vit à Milwaukee et enseigne la littérature à l'Université du Wisconsin.

L'histoire :

Bentrock, Montana - Août 1948

David Hayden, petit-fils et fils de shérif, a douze ans lorsque, cet été-là, Marie Little Soldier, la servante indienne chargée de veiller sur lui, tombe malade. Malgré le refus catégorique de la jeune fille, Gail Hayden, la maîtresse de maison, dans la crainte d'une contagion, insiste pour appeler le Docteur Frank Hayden, l'oncle de David. Alitée et affaiblie, Marie n'accepte de se faire ausculter qu'en présence de Gail. A la fin de l'examen médical, Madame Hayden paraît troublée et en colère. Marie vient de lui confier que le Docteur Hayden est accusé par de nombreuses jeunes Indiennes d'agressions sexuelles, et c'est pour cette raison qu'elle ne voulait pas être seule avec lui. Gail, dont la confiance en sa domestique est totale, prend ses propos très au sérieux...

Mon avis :

Un homme se souvient de son enfance dans le Montana. Témoin d'une tragédie qui va diviser et briser ceux qu'il aime le plus, témoin du cas de conscience douloureux (celui de devoir choisir entre la justice et la famille) qui va déchirer ses proches, l'enfant qu'il était alors raconte. Récit d'une beauté bouleversante, ce livre est à partager largement !

"Montana 1948" de Larry Watson a été adapté en bande dessinée par le scénariste et dessinateur Nicolas Pitz. L'album est paru aux Editions Sarbacane en 2017.

"West" de Carys Davies (Seuil)

Carys Davies est née au Pays de Galles. Elle a grandi dans les Midlands et vit aujourd'hui à Edimbourg, mais elle a passé dix ans aux Etats-Unis. Elle est l'auteure de deux recueils de nouvelles qui lui ont valu d'être récompensée par le Frank O'Connor Award en 2015. "West" est son premier roman.

L'histoire :

Des ossements gigantesques ont été découverts dans le Kentucky. Depuis que John Cyrus Bellman a lu cet article dans le journal, le rêve est devenu obsession. Il en est certain, ces restes appartiennent à des créatures bien réelles, vivant dans des terres encore inconnues de l'Ouest, et lui, le modeste éleveur de mules de Pennsylvanie, le prouvera.

Nombreux sont ceux de son entourage à penser que la mort de sa femme est la cause de la folie de Cy. Un matin, le veuf confie Bess, sa fille de dix ans, aux bons soins de sa soeur Julie, une femme sèche, froide, consternée par l'attitude de son frère.

Cy les quitte. Il part. Seul, à cheval, à peine préparé, de maigres bagages, un simple croquis en guise de carte, il prend la route pour un voyage de quelques milliers de kilomètres à travers des paysages inhospitaliers, à la rencontre de peuples peut-être hostiles et d'animaux sans doute dangereux. Un an, ou deux probablement. Une aventure de tous les dangers. Mais, porté par sa foi, ou par son inconscience, John Cyrus Bellman n'a pas peur...

Mon avis :

Le conte vif, grisant, teinté de fantastique, esquissé dans les premières pages, se transforme rapidement en fable sombre et cruelle. Les destins du père et de la fille se superposent, se cherchent, puis se rejoignent. Le lien entre eux est un jeune Indien au nom improbable de Vieille Femme de Loin, sorte d'esprit bienfaisant tout droit sorti d'une légende indienne.

Etonnant, oxygénant, poétique, et très belle surprise !

"Une assemblée de chacals" de S. Craig Zahler (Gallmeister)

S. Craig Zahler est né en 1973 à Miami, en Floride, et vit aujourd'hui à New York. Romancier et scénariste, il est également batteur et parolier d'un groupe de heavy metal. En 2015, il réalise son premier long-métrage, "Bone Tomahawk", avec Kurt Russel.

L'histoire :

1888

Trois hommes, les frères Danford en Virginie et "Dicky"Sterling à New York, sont conviés dans le Montana au mariage de leur ancien complice, James Lingham, avec Beatrice Jeffries, la fille d'un shérif respecté. Rangés des braquages et de la criminalité depuis leur jeunesse, les quatre quadragénaires avaient choisi de ne plus se revoir. Cette invitation inattendue ressemble, au mieux, à un avertissement, au pire, à un piège. Equipés de leurs armes d'antan déterrées pour l'occasion, Oswell, Godfrey et Dicky grimpent dans le train pour un voyage de quatre jours en direction du Montana où le passé les rappelle...

Mon avis :

Pur western qui sent la poussière, la sueur, le sang, l'alcool, la testostérone et le désespoir. Ce roman est singulier, glaçant, dérangeant, et il interroge sur la rédemption.

lundi 19 août 2019

Georges Simenon : biographie

Ecrivain belge de langue française (Liège, 13 février 1903 - Lausanne, 4 septembre 1989), Georges Simenon rénova le genre du roman policier par son sens de l'analyse psychologique et par la restitution à la fois réaliste et poétique de l'atmosphère d'une ville ou d'un milieu social. Il est le créateur du personnage du commissaire Maigret, et qui lui valut une renommée internationale.

L'auteur de romans populaires

Ayant débuté à 16 ans comme journaliste à La Gazette de Liège (il y tient la rubrique des faits divers mais y donne déjà des contes, souvent érotiques), Georges Simenon quitte la Belgique en 1922 pour s'établir en France, à Paris d'abord, puis plus tard en province. Il parcourra l'Europe et l'Afrique, d'où il rapportera des reportages pour la grande presse. De 1945 à 1955, il vivra en Amérique (Canada, Etats-Unis). De retour en Europe, il se fixera définitivement en Suisse romande : à Echandens, à Epalinges, puis à Lausanne (1957).

Après un premier roman de moeurs locales publié à Liège, "Au pont des Arches" (1921), Simenon se consacre, à Paris, à une abondante production paralittéraire qui lui permet de gagner sa vie : il écrit environ un millier de contes légers destinés à des publications galantes ou humoristiques et quelque 200 romans pour collections à bon marché, le tout sous 17 pseudonymes. Le plus connu, Georges Sim, l'impose dès 1928 dans le genre policier en même temps que dans les faveurs d'un large public.

Le père du commissaire Maigret

En 1932, Simenon commence à publier sous son nom une série de romans policiers dont la dimension humaine et la pénétration psychologique renouvellent le genre, tout en lui conférant une plus grande valeur littéraire. Il y met en scène le personnage du commissaire Maigret, qui reviendra dans 103 enquêtes, réparties en 75 romans et 28 nouvelles. Il publie, en outre, des romans d'aventures et de moeurs, où il recrée d'une manière intensément vivante l'atmosphère d'une ville ou d'un milieu social. Parmi ses ouvrages - dont plusieurs seront adaptés aussi bien au cinéma qu'à la télévision, et traduits dans de nombreuses langues -, citons notamment "Le chien jaune" (1931), "Les fiançailles de M. Hire" (1933), "L'homme de Londres" (1934), "Maigret" (1934), "Le Testament Donadieu" (1937), "Le bourgmestre de Furnes" (1939), "Les inconnus dans la maison" (1940), "La veuve Couderc" (1942), "Pedigree" (1948), "La mort de Belle" (1952), "Maigret et le clochard" (1963) et "Maigret et le marchand de vin" (1970). Cette production considérable sera réunie dans les 72 volumes des Oeuvres complètes parus aux éditions Rencontres, à Lausanne, de 1967 à 1973.

En 1932, Simenon commence à publier sous son nom une série de romans policiers dont la dimension humaine et la pénétration psychologique renouvellent le genre, tout en lui conférant une plus grande valeur littéraire. Il y met en scène le personnage du commissaire Maigret, qui reviendra dans 103 enquêtes, réparties en 75 romans et 28 nouvelles. Il publie, en outre, des romans d'aventures et de moeurs, où il recrée d'une manière intensément vivante l'atmosphère d'une ville ou d'un milieu social. Parmi ses ouvrages - dont plusieurs seront adaptés aussi bien au cinéma qu'à la télévision, et traduits dans de nombreuses langues -, citons notamment "Le chien jaune" (1931), "Les fiançailles de M. Hire" (1933), "L'homme de Londres" (1934), "Maigret" (1934), "Le Testament Donadieu" (1937), "Le bourgmestre de Furnes" (1939), "Les inconnus dans la maison" (1940), "La veuve Couderc" (1942), "Pedigree" (1948), "La mort de Belle" (1952), "Maigret et le clochard" (1963) et "Maigret et le marchand de vin" (1970). Cette production considérable sera réunie dans les 72 volumes des Oeuvres complètes parus aux éditions Rencontres, à Lausanne, de 1967 à 1973.

Après 1972, Simenon entame la "dictée" de ses souvenirs et réflexions, qu'il enregistre au magnétophone ; la matière fera l'objet de 21 volumes publiés de 1975 à 1981. Enfin, prenant définitivement ses distances avec son "métier" de romancier, il compose plusieurs récits autobiographiques : "Quand j'étais vieux" (1972), "Lettre à ma mère" (1974), "Tant que je suis vivant" (1978), ainsi que "Mémoires intimes" (1981) et "Livre de Marie-Jo" (1981), adressés à sa fille défunte, révèlent un écrivain ému et émouvant. Quatorze ans après sa mort, preuve de sa légitimité croissante dans le monde des lettres, le romancier à succès fera sont entrée dans la Bibliothèque de la Pléiade (2003).

L'explorateur de l'âme humaine

Simenon, dans de multiples interviews, s'est souvent expliqué tant sur son puissant instinct créateur (qui lui permet d'écrire un roman en quelques jours : 8 chapitres en 8 jours le plus souvent) que sur ses sources d'inspiration. Celles-ci sont issues du besoin viscéral d'atteindre "l'homme nu", sans égard pour sa condition sociale, et de découvrir la faille secrète qui l'oblige à "aller jusqu'au bout de lui-même". Dans chaque livre, le début de l'histoire contient en germe les développements qui constitueront la trame du récit. Cet élément initial et déterminant est souvent une mort violente, parfois un acte inattendu, en tout cas un événement qui vient rompre le quotidien de l'existence.

Simenon, dans de multiples interviews, s'est souvent expliqué tant sur son puissant instinct créateur (qui lui permet d'écrire un roman en quelques jours : 8 chapitres en 8 jours le plus souvent) que sur ses sources d'inspiration. Celles-ci sont issues du besoin viscéral d'atteindre "l'homme nu", sans égard pour sa condition sociale, et de découvrir la faille secrète qui l'oblige à "aller jusqu'au bout de lui-même". Dans chaque livre, le début de l'histoire contient en germe les développements qui constitueront la trame du récit. Cet élément initial et déterminant est souvent une mort violente, parfois un acte inattendu, en tout cas un événement qui vient rompre le quotidien de l'existence.

Qu'ils appartiennent à la série des "non-Maigret" ou à celle des "Maigret", les romans de Simenon tendent à l'homogénéité en raison de l'unité de la démarche de l'auteur, laquelle consiste à approfondir la connaissance de l'homme en explorant la part d'inconnu inhérente à ce dernier. Dépouillée de l'accessoire, du pittoresque régional ou exotique, l'humanité que peint l'écrivain n'a d'égale que son universalité. Ainsi, malgré les intrigues foisonnantes dans lesquelles évoluent ses personnages, Simenon reste toujours fidèle à une peinture de l'homme saisi dans ses motivations essentielles.

Inscription à :

Articles (Atom)